Pestkreuze berichten aus Zeiten der Not

Willi Steffens

Die Pest gehörte im Mittelalter zu den gefürchtetsten Krankheiten Man kannte die Ursache dieser Krankheit nicht, und darum war die Bekämpfung fast erfolglos Zahlreiche Menschen auch in unserer Heimat fielen dieser furchtbaren Seuche zum Opfer Ganz besonders wütete die Pest im 14 und 15 Jahrhundert Aber auch in den folgenden Jahrhunderten traten immer wieder heftige Epidemien auf Man bezeichnete die Pest als den , Schwarzen Tod" Im 30jahrigen Krieg starben ganze Dörfer aus Es gab besondere Pestverordnungen, die dazu dienen sollten, die Seuche in gewissen Schranken zu halten Das waren Verbote und auch Gebote Vielfach wurde der Schwarze Tod als eine Strafe des Himmels angesehen Darum wurden Bußpredigten und Gemeinschaftsgebete angeordnet. Man suchte eine strenge Trennung der Gesunden von den Kranken durchzuführen Es wurde den Kranken verboten, das Haus zu verlassen Für sie wurden besondere Gottesdienste abgehalten, in der Gemeinschaft wurde für die Kranken die Feldarbeit ausgeführt Leute aus verseuchten Gebieten durften nicht aufgenommen werden Besonders streng wurde bei den Beerdigungen der Pestkranken vorgegangen Ohne ein großes Leichenbegängnis sollten sie an einem besonderen Orte beigesetzt werden Nur ein kurzes Gebet war dem Priester gestattet Besondere Totengräber oder solche, die schon von der Seuche befallen waren, mußten die Gräber machen So wollte man eine weitere Ansteckung vermeiden, aber ein wirksames Vorbeugungsmittel war nicht vorhanden Man benutzte zur Vorbeugung Wacholderbeeren und -Zweige zum Ausräuchern Es liegt klar auf der Hand, daß diese Maßnahmen die Krankheit nicht bannen konnten Überall gaben die Pestkreuze Zeugnis von den verheerenden Wirkungen der Pest in Eifel, Hunsrück, Trierer Land und Saarland Menschen und auch Tiere wurden dahingerafft Als Ursache konnte nur angegeben werden Mangel an Sauberkeit, die Trinkwasserverseuchung und nicht zuletzt auch der Hunger und Krieg So ist damals auch das Dorf Weinfeld am Totenmaar verschwunden, teils durch eine Brandkatastrophe und auch durch die Pest Viele, viele starben überall. Tag und Nacht läutete das Sterbeglöcklein. Fast an keinem Hause ging das Schreckgespenst vorüber. Lehrer Blasius schrieb dazu aus Mückeln- Aus dieser bösen Zeit vor etwa 300 Jahren stammen unsere 7 Kreuze am Straßenrand, an denen heute noch für die Schwerkranken gebetet wird. An der Strohn Scheidweilerstraße standen die Pestkreuze, die hier auch Maria-Hilf-Kreuze genannt werden. Dort an der mächtigen Dornhecke war wohl der Pestfriedhof unserer Gegend. Der lange 30jährige Krieg, zügellose und führerlose Horden durchstreiften unser Land, Schrecken verbreitend. Alles nahmen sie den Leuten ab, Vieh, Brot usw. Es kam der Hunger und in seinem Gefolge die böse Seuche, die Pest. Was war zu tun? Es wurde geräuchert, es wurde gebetet. Die 7 Kreuze wurden zu den 7 Schmerzen Maria errichtet. Aber die Krankheit nahm zu, die Zahl der Toten stieg. Die ganze Gegend war verpestet. Strenge Gesetze wurden erlassen. Es war verboten, in die verpestete Luft zu gehen. Aus den Gerichtsakten der Grafschaft Wollmerath wurde berichtet: „Paulus, der Hofmann uß Waltersburg, hat sich nach Gillenfeld in die böse Luft begeben, Straf 3 Goldgulden. „Thöniß von Niederwinkel hat sich gegen Verbot nach Strohn in die sterbende Luft begeben = 5 Goldgulden Strafe." Pest, Hunger und Krieg marschierten Hand in Hand durchs Land. Da man die Pestkranken nicht in den Häusern lassen durfte, wurden besondere Siechenhäuser erbaut. Ein solches stand bei Strohn. Der Distrikt hat heute noch den Namen „Siechenfeld". Hier lebten die Ärmsten der Armen. Sie waren mit einem sackartigen Gewand bekleidet, das über den Kopf gezogen wurde; es hatte für die Augen zwei Öffnungen. Das ihnen bereitgestellte Essen holten die Kranken stets an derselben Stelle ab. Man konnte von Mükkeln aus die Toten nicht mehr auf den Friedhof nach Strohn bringen, man grub sie am Wege nach. Strohn ein, bei den Zwei Kreuzen. Die Zahl der Dorfbewohner wurde immer kleiner.

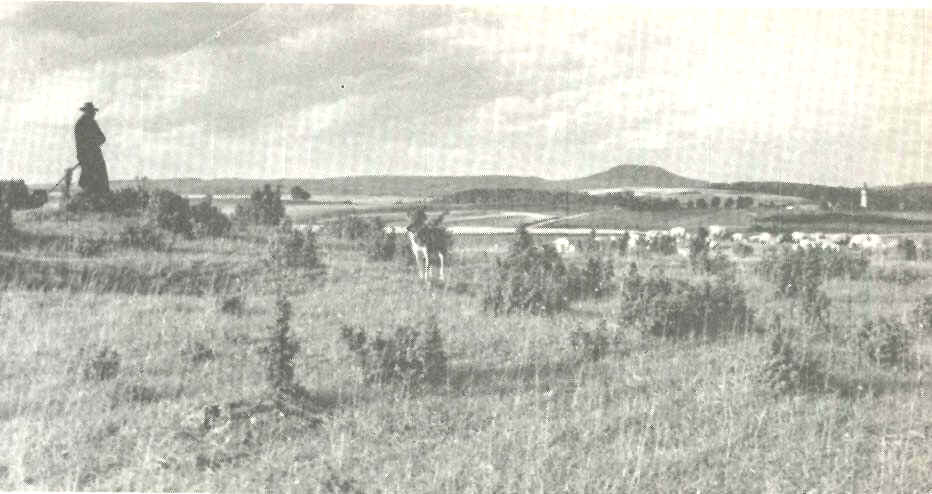

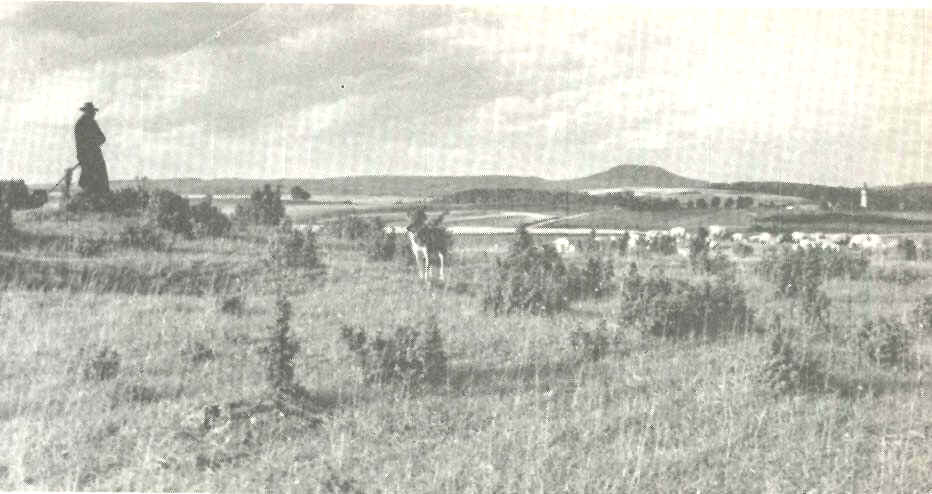

Schäfer auf den Eifelhöhen bei Nohn

Einzelne Dörfer und Höfe starben ganz aus, die Wohnstätten zerfielen, verbrannten. Halbverhungert, zerlumpt, flohen die noch Lebenden in die Höhlen des Alfbaches und führten dort ein kümmerliches Dasein bis zum Ende des Krieges. Schüchtern und verwildert zogen sie dann nach Mückeln zurück. Vieles hatten sie verlernt, aber nicht das Beten. Mit Gottvertrauen wurde gearbeitet und neu aufgebaut. Man ackerte wieder, säte und erntete. Man betete: „Vor Pest, Hunger und Krieg erlöse uns, o Herr!"