Kriegsende in Dockweiler

Kindheitserinnerungen

P. Dr. Herbert Schneider OFM, Düsseldorf

Erinnerung an die Jahre 1944/45. Der Vater ist im Krieg. Wie viele Frauen schlägt sich auch meine Mutter mit ihren fünf Kindern im Alter von eins bis sieben Jahren durch eine schlimme Zeit.

Ich stehe als Sechsjähriger auf der Seitenstraße »Im Allen«, die sich zur Hauptstraße des Dorfes Dockweiler hinabneigt; unten die endlose Schlange fliehender Menschen aus der Westeifel und dem Luxemburger Land. Manche Leute ziehen Karren hinter sich her, voll beladen mit den wichtigsten Habseligkeiten. Daneben laufen Kinder, manche halten sich am Karren fest, um auf dem mühsamen Weg mithalten zu können. Besser ergeht es in diesem Elend den Flüchtlingen mit Ochsengespannen. Auf denen sitzen Alte und Gebrechliche, Mütter mit ihren kleinen Kindern.

Mir prägt sich dieses Bild ein. Werden auch wir unser Dorf noch verlassen müssen? Ich höre die Erwachsenen darüber reden und sie meinen, ausgeschlossen sei das nicht, zumal der Krieg näher rücke. In realistischer Erwartung, bald gelte auch für uns die Flucht, war ich stets darauf bedacht, meine Schuhe anzuhaben. Am liebsten hätte ich sie auch im Bett anbehalten, ich wollte für den Ernstfall gerüstet sein. Viel später noch zog ich ungern Sandalen an ...

Der Krieg kam tatsächlich näher. Wir bekamen es schnell zu spüren. So wurden in meinem Elternhaus von der deutschen Wehrmacht zwei Zimmer beschlagnahmt, als Schreibstuben für die Heeresleitung. Meine Mutter mußte die Gefahr dieser Einrichtung für das Dorf erkannt haben. Sie machte den Soldaten immer wieder klar, sie mögen Zimmer und Dorf bald verlassen, damit der Ort vor einem Bombenangriff der Alliierten verschont bliebe. Eines Tages waren die Soldaten tatsächlich fort. Vermutlich war ihnen Dockweiler wegen der strategisch günstigen Lage nicht sicher genug. Hier kreuzen sich die Straße von Gerolstein nach Daun und Kelberg, die Straße von Hillesheim nach Daun. Und richtig, die Alliierten hatten es auf den Ort und das Umfeld abgesehen. Während ich die hoch am Himmel fliegenden V 2 Raketen bewunderte, wegen der Eleganz des Fluges und der Reichweite, so flößte mir die V l jedesmal Schrecken ein, da sie mit fürchterlichem Lärm über die Häuser kam. Eine war kürzlich in der Nähe abgestürzt, sie hätte auch den Ort treffen können.

Dennoch galt es zu leben. Am 1. Weihnachtstag 1944 trat ich mit meiner Mutter aus dem Schuppen auf die Türschwelle. Da landete ein schwerer Steinblock vor unseren Füßen. Ein paar Zentimeter weiter und wir wären tot. Wolken und Lärm kamen aus Richtung »In der Borrenwiese«, Bomben waren in den Wiesen niedergegangen. Sie sollten wohl die Ortsmitte treffen, dann wäre das Dorf im Kern vernichtet gewesen. So gab es nur Schaden an einigen Häusern, für die Betroffenen schlimm genug. Auch ein Todesopfer kostete der Angriff. Vom Luftdruck wurde ein älterer Mann namens Dubois getötet.

Wer kann das Leid ermessen, vor dem wir verschont blieben? Später, Anfang der fünfziger Jahre, baute die Pfarrgemeinde auf Anregung von Pfarrer Calsing am Berg »Auf dem Huhmorgen« vor den Wiesen eine Dankkapelle zu Ehren der schmerzhaften Gottesmutter. Ich fühlte mich wie viele andere Menschen aus dem Dorf verpflichtet, einen Anteil am Bau zu leisten. So fuhr ich mit unserem Viehgespann ein Faß Wasser den Berg hinauf zur Baustelle. Die Mühe war gern geleisteter Dank für Bewahrung vor Leid und möglicher Vernichtung.

Aber das Ende des Krieges war noch nicht da. Wenn wir uns auch nicht auf die Flucht begeben mußten, ging es doch in den eigenen Hauskeller, der uns mit seinem Gewölbe sicheren Schutz vor den Kampfhandlungen bot. Das hofften wir zumindest. Im Haus fühlten wir uns nicht mehr geborgen. Die Mutter zog mit uns Kindern und einigen Bekannten in diesen Keller, der feucht und dunkel war. Wir hatten nur wenig Kerzen und die wurden sparsam verwendet. Hier lagen nun auch meine jüngsten, kaum ein Jahr alten Geschwister, ein Mädchen und ein Junge; Mutter umsorgte sie, so gut es ging. Aber der kleine Bruder wurde krank, ein Arzt konnte nicht geholt werden, der nächste war in Daun. So starb das Kind an einer Lungenentzündung zu Beginn des Jahres 1945. Wir haben in dieser Zeit stets in das einfache Gebet des Glaubens gefunden. In Gott blieb unser Leben geborgen.

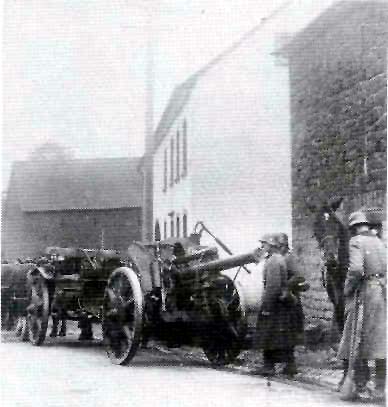

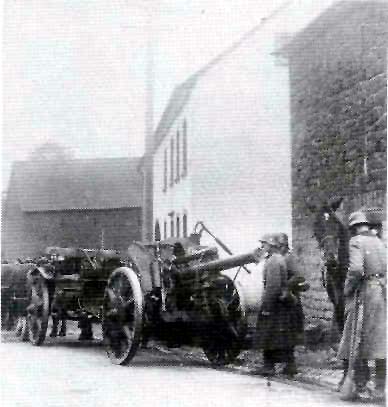

Schweres Geschütz vor dem Hause von Landenberg in Dockweiler beim Rückzug der deutschen Soldaten nach dem Frankreichfeldzug.

Foto: Albert Schüller, Dockweiler

Immer wieder versuchte ich, aus dem Keller auszuweichen und zu erkunden, was es oben Neues gab. So wurde ich Zeuge des Einmarsches der Amerikaner, Panzer rollten am 7. März 1945 ins Dorf. Vor meinem Elternhaus war ein Häuschen. Ich versteckte mich dort und schaute zu. Da sah ich den alten Tönnes vorbeilaufen. Sofort gab ein Panzer einen Schuß ab - zum Glück traf der nicht. Die Panzer hatten freie Fahrt. Mir erschienen sie wie Kolosse, wie Ungeheuer, denen niemand gewachsen war. Doch zugleich faszinierte mich der Anblick.

Und einige Monate später hatten die eisernen Riesen ihre Schrecken verloren, wir Kinder spielten mit ihnen, in zerschossenen Panzern der deutschen Wehrmacht. In einem lag noch ein toter, deutscher Soldat. Ist die Gefahr einmal vorüber, stellt sich ein ungeheuerliches Ereignis als ungefährlich dar.

Wir glaubten, nun sei der Krieg vorüber und damit im Haus wieder Ruhe eingekehrt. Aber noch einmal kam der Krieg zurück, nach meinem Kindeseindruck im Wechsel von Macht und Gefälligkeit. Amerikanische Soldaten quartierten sich bei uns ein, bezogen den ersten Stock des Hauses und kontrollierten unseren Alltag. Wir waren Besiegte. Die Soldaten waren hinter Schmuck und Uhren her. So mußte meine Mutter die wenigen Kostbarkeiten, die sie noch besaß, ihnen überlassen. Wir Kinder bekamen allerdings von den Fremden uns unbekannte Süßigkeiten; Lakritzen, Kaugummi. Im übrigen erschien mir das Treiben interessant und die Tage vergingen schnell. Bald wurde das Militär abgezogen, wir waren wieder Herr im eigenen Haus und richteten uns ein. Nach den Soldaten kam Evakuierte aus Trier und dem Umland. Ihre Not machte die eigene noch größer und doch konnten alle leben. Jede Ähre auf dem Feld wurde kostbar, jede Kartoffel war ein Schatz, ein Stück Butter hatte nicht nur hohen Nährwert, es war ein wichtiges Tauschobjekt. So wurde mein Anzug zur Erstkommunion mit Butter bezahlt. Die Not dieser Zeit hinterließ mir einen tiefen Eindruck und viele Fragen nach der Würde menschlichen Lebens stiegen schon damals in mir auf. Das Ende des Krieges war wie ein Unwetter, das übers Dorf gekommen war; zerstörerisch, verwandelnd. Durch Zeiten der Not und Bedrängnis wuchs in uns die Dankbarkeit für alles, was blieb. Vielen Menschen war das Herz trotz aller Erlebnisse warm geworden, ihr Leben sollte in Gott Bestand haben, und sie wollten offen bleiben für die Not der Mitmenschen nach durchstandener eigener Not.