Kirchliches Brauchtum im Wandel der Zeit

Fasten- und Osterzeit

Wenn am 2. Februar mit dem Fest „Maria Lichtmeß" die Weihnachtszeit zu Ende ging, war das für uns Kinder immer ein etwas wehmütiger Zeitpunkt, denn nun wurden Weihnachtsbaum und Krippe abgeräumt und die Vorboten der Fastenzeit machten sich bemerkbar. Maria Lichtmeß wurde in der Kirche besonders durch die Weihe der Kerzen gefeiert, oft verbunden mit einer Lichterprozession. Tags darauf empfingen wir den Blasiussegen, ein Brauch, der sich bis heute erhalten hat. Der Segen geht auf eine Legende vom hl. Blasius zurück, der um 300 n. Chr. Bischof von San Sebaste in Armenien war und einen kleinen Jungen, dem eine Fischgräte im Halse steckengeblieben war, vor dem Erstickungstod bewahrt haben soll.

Der Blasiussegen wird seit dem 11 .Jahrhundert von der Kirche gespendet und soll vor Halserkrankungen schützen. Die Gläubigen empfangen ihn am 3. Februar nach dem Gottesdienst durch den Priester mit zwei kreuzförmig übereinandergehaltenen brennenden Kerzen.

Nach den turbulenten Karnevalstagen beginnt dann am Aschermittwoch die eigentliche Fastenzeit. Obwohl der Karneval auf das alte germanische Winteraustreiben zurückgeht, wurde er vom Christentum zu einem religiösen Brauch umgedeutet, denn das Wort „Karneval" kommt aus dem lateinischen „carne valem" und heißt „Fleisch ade!". Man will sich also vorder Fastenzeit noch einmal richtig austoben, beginnend am Weiberdonnerstag (Fetten Dunnischtech) und endend an Fastnachtsdienstag.

Nach durchfeierten Nächten traf sich früher die Gemeinde am Aschermittwoch morgens geschlossen in der Kirche zum Gottesdienst, um anschließend das Aschenkreuz zu empfangen. In so manchem verkaterten Kopf klangen die Worte des Priesters „Gedenke, daß du Staub bist und zum Staube zurückkehrst" noch lange nach. Heute gibts das Aschenkreuz nach dem Abendgottesdienst mit der abgekürzten Formel:"Staub bist du, Staub wirst du!"

Die Fastenzeit war eine strenge Bußzeit. Konsequenter noch als im Advent beachtete man die Verbote von lauten Tanzveranstaltungen, Hochzeiten und sonstigen fröhlichen Festen. Vor allem der Fleisch verzehr wurde stark eingeschränkt und durch spezielle Fastenspeisen ersetzt. Diese bestanden hauptsächlich in den heute wieder beliebten Pfannengerichten und Suppen (Heelisch Koochen, Reibekuchen, Knödel, Kartoffel- und Gemüsesuppen). An Freitagen war der Fleischverzehr ganz verboten.

Allabendlich traf man sich in der Kirche zum „Schmerzhaften Rosenkranz" und der „Kreuzweg" war zumindest für uns Kinder wenigstens einmal wöchentlich Pflicht. Bis heute habe ich den Vers aus dem alten Diözesan-Gesang- und Gebetbuch nicht vergessen, der beim Gang von einer Station zur anderen gebetet wurde: „Heilige Mutter, drück' die Wunden, die dein Sohn für mich empfunden, tief in meine Seele ein!"

Heute wird dieser Pflichtkreuzweg nicht mehr verlangt, doch verschiedene Jugendorganisationen gestalten während der Fastenzeit regelmäßig Kinder- und Jugendkreuzwege, die erfreulich guten Anklang finden. Die strenge Fastenzeit wurde früher nur einmal unterbrochen und zwar am 1. Fastensonntag. Wie auch heute noch Brauch, wurde an diesem Sonntag die „Burg" verbrannt oder das Feuerrad den Berg hinab gerollt. Schon Tage vorher zieht die Jugend durch den Ort, um Holz, Stroh, Eier, Butter und Mehl zu sammeln. Das Brennmaterial wird auf einem nahen Berg um einen Fichtenstamm aufgeschichtet und sonntagsabends nach Einbruch der Dunkelheit angezündet. Zur gleichen Zeit werden an manchen Orten, auch im Kreis Daun (Gees, Brück), mit Stroh umwickelte Wagenräder brennend den Berg hinabgerollt. Anschließend versammelt man sich in der Gaststätte oder beim jüngst verheirateten Ehepaar, wo die gesammelten Eßwaren gebraten und verzehrt werden. Dabei gehts noch einmal ausgelassen und fröhlich zu. Dieser „Scheeve Sunnich" hat - ähnlich wie der Karneval - seinen Ursprung im altgermanischen Winteraustreiben.

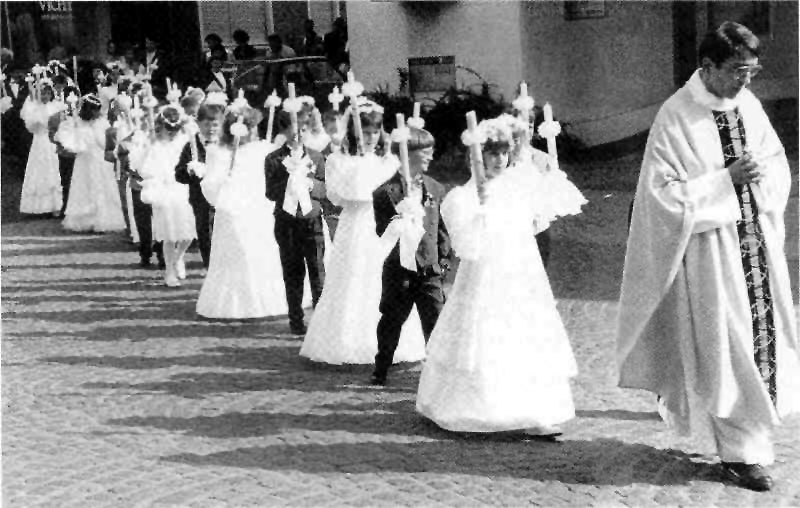

Weißer Sonntag - Foto Ursula Thömmes

Vierzig Tage dauert die Fastenzeit. Sie gipfelt in der Karwoche, die mit dem Palmsonntag beginnt. Der Einzug Jesu in Jerusalem wird heute noch in der Kirche feierlich nachvollzogen. Höhepunkt der Feier sind Palmweihe und anschließende Palmprozession, die sich meist innerhalb des Kirchenraumes bewegt. Als „Palmzweige" werden bei uns allgemein Buchsbaumzweige verwendet, die jeder zum Gottesdienst mitbringt und segnen läßt. Nach dem Gottesdienst werden sie überall im Hause verteilt, auch an die Kruzifixe gesteckt. Sie sollen Unheil abwenden. Bei schweren Unwettern und Gewittern wurden früher solche Buchsbaumzweige zum Schutz im Ofen verbrannt.

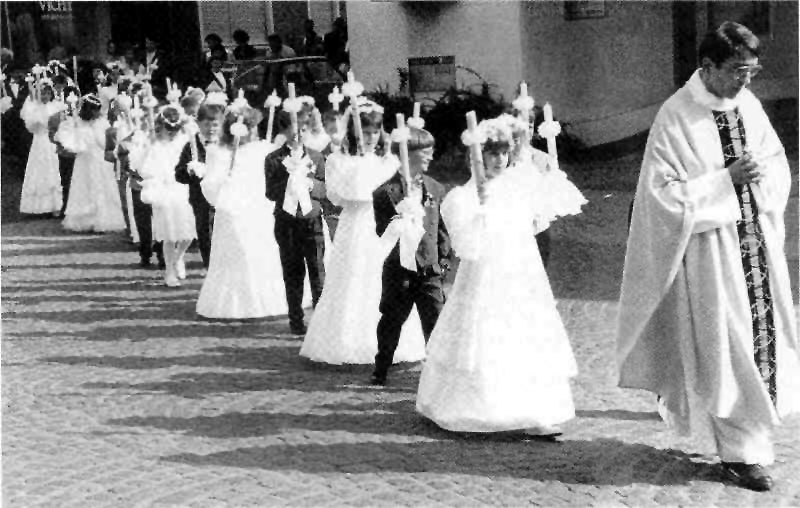

Im feierlichen Gründonnerstagsgottesdienst schweigen ab dem Gloria, Orgel, Glocken und Schellen. Uns Kindern erzählte man früher, daß dann die Glocken nach Rom fliegen, um dort die Osterbeichte abzuhalten. Den Läutedienst übernehmen nun bis zum Ostermorgen die „Klapperjungen", die mit oft selbst gebastelten Klappern zu den üblichen Läutezeiten durch den Ort ziehen und die Glocken ersetzen; in der Regel ist das morgens, mittags und abends (Betglokke). Überall in der Eifel hört man nun den Ruf:"Et legt Bätglock" oder „Et legt mettech". Zu den Gottesdiensten rufen die Kinder:"Et hol zuecht jelout" oder „Et legt zuhoof!"

Am Karfreitag versammelt sich die Gemeinde um 15.00 Uhr, der Todesstunde Jesu, zu einem Trauergottesdienst, der mit der „Grablegung Jesu" endet. Bis 1951 wurde am Karsamstag schon frühmorgens der Auferstehungsgottesdienst gefeiert. Mit der liturgischen Erneuerung wurde auch dieser Ritus geändert. Man feiert nun die Osternacht nach alter Sitte am späten Karsamstagabend mit der Weihe des Osterfeuers, das vor der Kirche brennt, des Taufwassers und der Osterkerze. Erhebend ist der Augenblick, wenn der Priester mit der am Osterfeuer angezündeten Osterkerze in der noch dunklen Kirche die Kerzen der Gläubigen anzündet und in dem sich langsam erhellenden Kirchenraum der Osterruf ertönt: „Lumen Christi!"

Wenn dann mit dem Gloria Orgel, Glocken und Schellen in das festliche Osterlied „Christus ist erstanden" einstimmen, ist die Osterf reude groß, und nach dem Gottesdienst hört man überall den Gruß „Frohe Ostern". Mehr und mehr bürgert sich ein, daß Eltern nach dem Ritus der Urkirche ihre Kinder in der Osternacht taufen lassen. Der Osterjubel bricht aber erst recht durch, wenn am Sonntagmorgen die Sonne herrliches Frühlingswetter ankündigt und alt und jung sich auf die Eiersuche begeben, die der Osterhase in bunten Farben überall versteckt hat. Nach dem feierlichen Hochamt am Vormittag und dem festlichen Mittagsmahl folgt am Nachmittag der traditionelle Osterspaziergang; heute vielfach durch eine Autotour ersetzt. Das Wort „Ostern" ist abgeleitet von der germanischen Frühlingsgöttin „Ostara". Es ist das höchste Fest im Kirchenjahr, denn am Ostermorgen hat Christus als „Sieger über den Tod" mit seiner Auferstehung das Erlösungswerk vollendet. Darin liegt auch der tiefere Sinn weltlicher Osterbräuche, denn Hase und Ei galten von jeher als Sinnbild und Ursprung allen Lebens und der Fruchtbarkeit.

Vieles hat sich heute geändert. So wurde bis zur liturgischen Erneuerung in einer früh morgendlichen Auferstehungsfeier das „Grab" geöffnet, aus dem man das am Gründonnerstag dort hineingelegte Allerheiligste und am Karfreitag beigefügte Kruzifix entnahm, um beides wieder zum Hauptaltarzurückzubringen. Vielerorts ging vorher eine Prozession dreimal um die Kirche mit dem kruzifixtragenden Priester an der Spitze. Jedesmal, wenn die Prozession am Kirchenportal ankam, hielt sie hier inne, und der Priester schlug mit dem Kreuz an die Kirchentür. Dabei sang er - jeweils in einer höheren Tonlage - aus Psalm 23 den Vers:"Erhebet ihr Tore eure Häupter, daß eintrete der König der Herrlichkeit." Daraufhin fragte von innen der Küster:"Wer ist denn dieser König der Ehren?"

Klepperkinder - Foto: Ursula Thömmes

Auf die Antwort: "TJer Herr stark und mächtig" öffnete sich schließlich beim dritten Male die Kirchentür.

Geblieben ist ein großer Teil des Brauchtums um das Osterei. Beliebt sind vor allem das Eierkippen, Eierwerfen oder Eierschieben. In vielen Orten gibt es heute noch den aus diesem Brauchtum hervorgegangenen Oster- oder Eierberg, ein Abhang, an dem Jahr für Jahr die Kinder mit bunten Ostereiern ihre Spiele trieben.

Zu einem wahren Volksfest hat sich in vielen Orten der Eifel, auch im Kreis Daun, die „Eierlage" entwickelt. Dieser Brauch hat seinen Ursprung in den mittelalterlichen Ritterturnieren und findet regelmäßig am Ostermontag statt (Neroth). Es ist ein Wettkampf, der zwischen Raffer und Läufer ausgetragen wird. Während der Raffer eine bestimmte Anzahl ausgelegter Eier einsammeln muß, hat der Läufer eine genau festgelegte Strecke zurückzulegen.

In Vergessenheit geriet der Brauch des Eierschenkens zwischen Mädchen und Jungen im Dorf. Dabei war die Anzahl der geschenkten Eier ein Gradmesser für die Intensität der Gefühle eines Mädchens für den Jungen. Beispielsweise beschenkten an manchen Orten der Eifel die Mädchen ihren Auserwählten, der sie abends zum Ostertanz führen sollte. Die Zahl der Eier und ihre Bedeutung war ortsweise verschieden. In Kirchweilerstanden fünf Eier für eine Liebschaft und sechs Eier für eine Heirat. Acht Tage nach Ostern wird überall der „Weiße Sonntag" festlich begangen, die Kinder des 3.Schuljahres zum ersten Male zum Tisch des Herrn geführt. Früher trugen die Neugetauften in der ganzen Osterwoche ein weißes Kleid, das sie am Weißen Sonntag wieder ablegten. Davon hat dieser Tag heute noch seinen Namen, nicht etwa von den weißen Kleidern der Mädchen, die erst seit dem 18. Jahrhundert Brauch sind. Die Erstkommunion hat als Gemeinde- und Familienfest eine hohe Bedeutung und durch die Vorbereitungszeit eine gemeindebildende Funktion. Früher wurde sie vom Pfarrer in Form eines zusätzlichen Religionsunterrichtes, dem Kommunionunterricht, durchgeführt. In den letzten Jahrzehnten wurde er mehr und mehr von Laienhelfern, meist Müttern, übernommen. Sie bereiten die Kinder in kleinen Gruppen auf das große Ereignis vor und üben den Gottesdienstablauf ein. Durch die Einbeziehung der Erwachsenen wird die Mitverantwortung der Gemeinde für die Weitergabe des Glaubens und die Einführung der Kinder in das Leben der Kirchengemeinde sehr viel deutlicher gemacht.

Das nachfolgende Fest „Christi Himmelfahrt" wird am vierzigsten Tag nach Ostern gefeiert. An den drei Tagen davor, den „Bittagen", zieht man frühmorgens durch Fluren und Felder, um Segen und Gedeihen auf diese herabzuflehen.

Weithin erklingt dann der Gebetsruf.....daß du uns die Früchte des Feldes geben mögest..." aus zahlreichen Prozessionen, die mit flatternden Fahnen, das Kreuz an der Spitze, durch die grünende und glühende Landschaft gehen. Bis zur Neuordnung des Kirchenjahres 1969 gab es dazu noch eine vierte, die als „Markusprozession" am 25. April durchgeführt wurde.

Mit dem Pfingstfest am fünfzigsten Tage nach Ostern endet die Osterzeit. So heißt es im Tagesgebet des Pfingstsonntages: „Gott, unser Vater, du hast das österliche Geheimnis im Geschehen des Pfingstfestes vollendet". Als äußeres Zeichen wird die Osterkerze gelöscht, die bis zu diesem Tage in allen Gottesdiensten brannte.

Quellen:

Dettmann/Weber: Eifeler Bräuche im Jahreslauf, Köln 1983