|

|

|

|

|

|

|

|

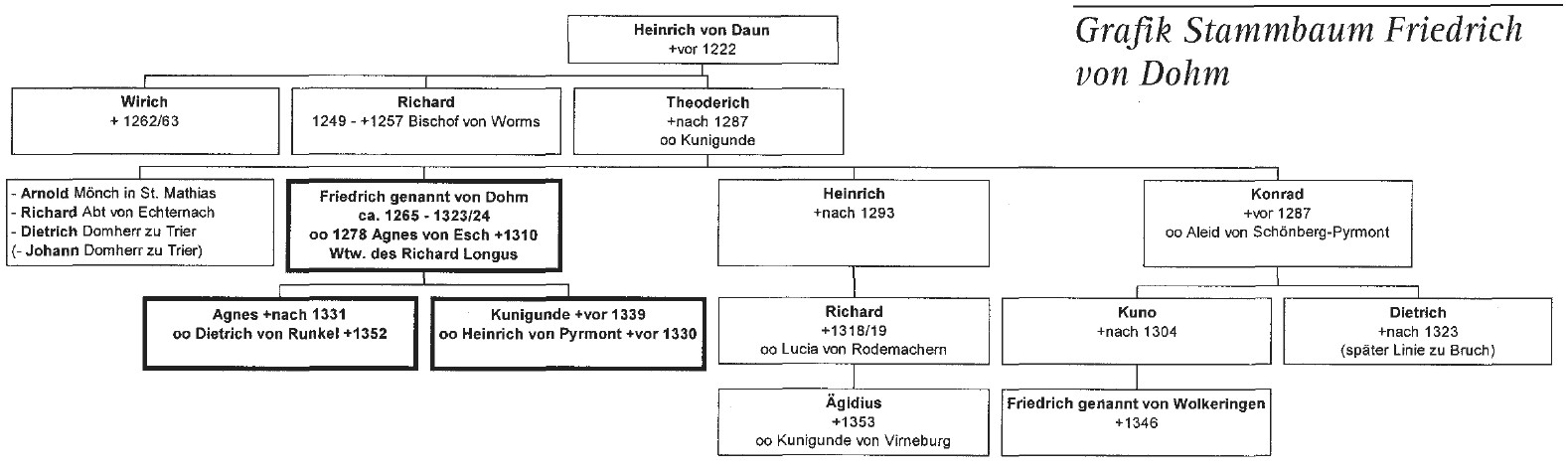

Friedrich von Daun, genannt von Dohm

Aus dem Leben eines „unauffälligen" Eifelritters

|

|

|

|

|

|

|

|

Ma nf red Etten, Gi l lenfeld

|

|

|

|

|

|

|

|

Unter

den Angehörigen des Rittergeschlechts der Herren von Daun begegnet uns

einer, der durch seinen ungewöhnlichen Beinamen auffällt: Friedrich

von Daun, genannt von Dohm. Friedrich ist zeitlebens wenig

hervorgetreten und hat ein eher unauffälliges Dasein geführt. Trotzdem

bieten die wenigen Zeugnisse, die wir von ihm haben, nicht nur

interessante Einblicke in die Lebensverhältnisse eines Eifelritters im

Spätmittelalter, sie werfen auch ein Licht auf die Geschichte einiger

Dörfer in den heutigen Landkreisen Daun und Bernkastel-Witt-lich.

Friedrich war ein Sohn des Ritters Theoderich I. von Daun, der zwischen 1231 und 1287 belegt ist1.

Die Dauner waren ursprünglich Dienstleute der rheinischen

Pfalzgrafen, der Trierer Bischöfe und der deutschen Könige gewesen,

sogenannte Ministeriale. Im 13. Jahrhundert, also in der Generation

des Theoderich, waren sie in die breite Schicht des niederen Adels

aufgestiegen und hatten auch überregional ein bemerkenswertes Ansehen

erlangt. So konnte Friedrich auf einige

|

durchaus

prominente Vorfahren stolz sein. Sein Onkel, Theoderichs älterer

Bruder Wirich von Daun ( 1262/63), kämpfte für den Stauferkaiser

Friedrich II. in Italien, war später Marschall am Hof des deutschen

Königs Wilhelm von Holland, besaß die Burg Landstuhl (Nanstein) bei

Kaiserslautern als Reichslehen und begründete die Linie Daun-Oberstein

an der Nahe. Theoderichs zweiter Bruder Richard war Dompropst in Trier

und von 1249 bis zu seinem Tod 1257 Bischof von Worms.

Theoderich

selbst ist dagegen in Daun ansässig geblieben. Seine Frau hieß

Kunigunde. Aus der sehr kinderreichen Ehe gingen mindestens sechs Söhne

hervor. Der älteste, Heinrich, führte die Stammlinie weiter. Konrad,

offenbar der zweitälteste, heiratete Aleidis von Schönberg-Pyr-mont,

eine Enkelin des berühmten Kreuzfahrers Heinrich von Ulmen. Die

jüngeren Söhne Richard, Arnold und Theoderich/Dietrich waren für den

geistlichen Stand bestimmt - eine in damaliger Zeit übliche Maßnahme,

um die völlige Aufsplitterung des

|

Erbes zu verhindern und auch den nachgeborenen Kindern ein Auskommen zu sichern. Richard war 1280 - 1297 Abt von Echternach2. Arnold war Mönch zu St. Matthias in Trier und machte 1276 Ansprüche auf das Amt des Abtes von Prüm3

geltend. Theoderich war Pfarrer von Consthum und Domherr in Trier

sowie Kanoniker in Münstermaifeld und zu St. Kunibert in Köln4.

Friedrich, vielleicht der aller-jüngste „Nachkömmling" in der

Geschwisterreihe, wurde dagegen nicht mit geistlichen Pfründen, sondern

anderweitig versorgt: Man verheiratete ihn mit einer wohlhabenden

Witwe. Die erste Urkunde, in der von Friedrich die Rede ist, nimmt auf

die Hochzeit Bezug: Am 10. Juli 1278 verzichtet Cuno von Ulmen im

Einverständnis mit seiner Verwandtschaft auf die Güter, die sein

verstorbener Onkel Ritter Richard Longus von Manderscheid seiner

Gemahlin Agnes von Esch als Morgengabe verschrieben hatte, zu Gunsten

von Friedrich, Sohn des Ritters Theoderich von Daun, und der genannten

Agnes, der jetzigen Ehefrau

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

des Friedrich5.

Dass Friedrich in diesem Dokument nicht persönlich auftritt, lässt

daraufschließen, dass seine Eltern die Heirat arrangiert haben und der

Bräutigam damals noch sehr jung war. Wir können sein Geburtsjahr daher

um 1265 ansetzen. Seine Gattin Agnes stammte nicht aus Esch/Sauer im

heutigen Luxemburg, sondern aus der Ritterfamilie von Esch an der Salm

südwestlich von Wittlich6. Agnes war wohl mindestens zehn

Jahre älter als Friedrich, denn ihr erster Ehemann Richard Longus

(auch: Magnus) von Ober-Manderscheid ist bereits 1237 nachweisbar und

gehörte eher zur Generation von Friedrichs Vater, mit dem er 1266

gemeinsam eine Dauner Urkunde besiegelt7. Am 29. April

1295 wird Friedrich erstmals gemeinsam mit der Verwandtschaft seiner

Frau genannt: Mit seinen Brüdern Richard und Dietrich ist er

Urkundenzeuge bei der Schlichtung eines Streits zwischen dem Kloster

Oeren und dem Ritter Eberhard von Esch, einem Neffen der Agnes8.

Durch

die Ehe mit Agnes erlangte Friedrich einen ansehnlichen Besitz. Im

Namen seiner Frau wurde er Eigentümer der kleinen Wasserburg Musweiler

südlich von Großlittgen, wahrscheinlich eine Heiratsgabe der Herren

von Esch9. Aus dem 1278 erwähnten Nachlass des Richard

Longus erhielt er Güter zu Ober-Manderscheid und Minderlittgen sowie

die beiden Dörfer Weidenbach und Ober-

|

stadtfeld.

Die beiden Teile des Nachlasses stammten aus verschiedenen Quellen.

Die Güter zu Manderscheid und Minderlittgen hatte Richard Longus

einst von den Herren von Finstingen (Lothringen) zu Lehen; sie waren

aber Ende des 13. Jahrhunderts an Kurtrier gefallen, sodass Friedrich

nun den Bischof von Trier als Lehnsherr über diesen Teil der Erbschaft

anerkennen muss-te10. Grundherrin zu Weidenbach und

Oberstadtfeld war ursprünglich das Marienstift zu Prüm. Im 12.

Jahrhundert wurde Oberstadtfeld allerdings vom Prümer Abt dem Stift

entzogen und den Inhabern der Prümer Vogtei übertragen. Dies waren zu

Friedrichs Lebzeiten die Herren von Schönecken. Weidenbach wurde

offensichtlich ebenfalls der Prümer Vogtei zugeschlagen, das

Marienstift behielt dort jedoch ein Grundgericht. Die verwickelte

Rechtslage in den beiden Dörfern sollte Friedrich und seiner Familie

später noch einigen Ärger bereiten.

Das Dauner Erbe, das Friedrich nach dem Tod des Vaters um 129011

zugeteilt wurde, scheint dagegen nicht sehr umfangreich gewesen zu

sein. Belegt sind lediglich Weingüter zu Pommern an der Mosel, ein Gut

zu Sarresdorf und ein Hof namens Hane/Hayn beim später wüst gefallenen

Dorf Hundswinkel südlich des Nerother Kopfes, wo die Dauner gemeinsam

mit der Abtei Himmerod Rechte besaßen12; diese Güter tauchen später in Friedrichs Besitz auf. Aber wie ist Friedrich zu sei-

|

nem Beinamen gekommen? Schon am 24. Dezember 1291 siegelt er als Friedrich „de Doyma" eine Urkunde des Balduin von Dreimühlen13,

nennt sich also bereits von Dohm und war, wie die Herkunft des

Ausstellers und der anderen Zeugen (Kerpen, Wiesbaum) nahe legt, schon

am Nordwestrand des Dauner Landes in dem Ort an der Kyll ansässig.

Vielleicht war er sogar der Erbauer der Burg, die auf dem Hügel

errichtet war, auf dem heute die Kirche von Dohm steht. Ob Dohm damals

noch zum Kernbestand der Herrschaft Daun gehörte, geht aus den

bekannten Quellen nicht hervor. Wir wissen nur, dass die Westgrenze des

alten Dauner Wildbanns, der die Grundlage für den Dauner

Hochgerichtsbezirk bildete, über Sarresdorf, Bewingen und Lammersdorf

verlief14. Im 14. Jahrhundert begegnet uns Dohm als ein

Zubehör der Herrschaft Densborn, die sich seit spätestens 1289 im

Besitz der Dauner Seitenlinie der Marschälle von Luxemburg befand15.

Dohm war also entweder zunächst Teil der Herrschaft Daun, ist

Friedrich als Erbschaft zugefallen und nach seinem Tod an die

Dens-borner Verwandtschaft gelangt16. Oder der Ort war zu

diesem Zeitpunkt bereits Eigentum der Marschälle, die ihren Vetter

damit belehnten. Daneben hatte Friedrich aber noch einen weiteren

„Lebensmittelpunkt", nämlich auf der Manderscheider Oberburg. Im

Januar 1301 macht der Trierer Erzbischof Dieter von Nassau den

„Fridericus miles de Dune

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dictus

de Doeme" zum Burgmann in Manderscheid und verleiht ihm die zum

Erzstift gehörenden Güter, die einst Richard Longus von den Herren von

Finstingen hatte, als Burglehen. Friedrich verpflichtet sich zur

halbjährigen Anwesenheit auf der Burg und gelobt, dem Bischof

„bewaffnet beizustehen"17. Das Burglehen wird für Friedrich

einen großen Stellenwert gehabt haben. Der Dienst als Burgmann

bescherte den kleinen Adeligen ein wertvolles Zusatzeinkommen, denn

sie bekamen dafür jährlich einen festen Geldbetrag ausbezahlt. Er

ermöglichte ihnen außerdem eine standesgemäße Lebensführung,

bedeutete also Existenz- und Statussicherung in Zeiten

wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit. Als Friedrich das

Burglehen erhielt, waren nicht nur sein Vater, sondern auch seine

Brüder Heinrich, Arnold, Richard und Konrad bereits verstorben. Die

Nachfolge Heinrichs als Herr von Daun hatte dessen Sohn Richard,

Friedrichs Neffe, angetreten. Seine Friedrichs Ehe mit Agnes blieb

ohne männliche Nachkommen18. Die beiden hatten jedoch zwei

Töchter namens Agnes und Kunig-unde, die standesgemäß verheiratet

wurden: Agnes heiratete Dietrich von Runkel aus dem bedeutenden

Adelsgeschlecht an der Lahn, Kunig-unde den Heinrich von Pyr-mont von

der gleichnamigen Burg in der Osteifel. Heinrich war wahrscheinlich ein

Urenkel des Kuno von Schönberg-Pyrmont und der Aleidis von

|

Ulmen.

Damit hatte Kunigun-de in eine Familie eingeheiratet, zu der schon

verwandtschaftliche Beziehungen bestanden: Friedrichs Schwägerin

Aleidis von Schönberg-Pyrmont, Witwe seines Bruders Konrad, war

vermutlich eine Großtante des Heinrich von Pyrmont. Dietrich von Runkel

war der Sohn des Siegfried von Runkel und der Margarethe von Weilnau.

Schon 1304 erscheinen Agnes und Dietrich als Eheleute19. Das

Jahr 1310 wurde für Friedrich von Dohm zu einer wichtigen Zäsur in

seinem Leben, denn in diesem Jahr starb seine Frau nach über

30-jähriger Ehe. Das bedeutete für Friedrich sicherlich einen

schmerzhaften persönlichen Verlust, aber auch eine akute

Besitzgefährdung, denn nun drohten die Güter, die Agnes mit in die Ehe

gebracht hatte, wieder an die ursprünglichen Eigentümer bzw.

Lehensherren zurückzufallen. Über Oberstadtfeld und Weidenbach konnte

Friedrich offenbar mit dem Prümer Vogt, dem Herren von Schönecken, eine

Einigung erzielen20. Um Burg Musweiler dagegen kam es zum

Streit mit Wilhelm von Manderscheid, der als Lehnsherr der Herren von

Esch Ansprüche erhob. Friedrich und Wilhelm riefen König Heinrich VII.

als Richter an und trafen sich mit ihm bei Burg Helfenstein gegenüber

Koblenz. Wilhelm gab an, Friedrich habe Musweiler nur zu Lebzeiten

seiner Frau besessen. Daraufhin behauptete Friedrich, er habe die Burg

gekauft. Der König

|

forderte

eine Kaufurkunde als Beweis. Diese Urkunde konnte Friedrich aber nicht

beibringen. Entweder gab es sie gar nicht und Friedrich hatte

geschwindelt, oder er konnte die weite Reise nach Frankfurt nicht

antreten, wohin der König inzwischen weitergezogen war. Jedenfalls ist

Friedrich zum angesetzten Termin nicht erschienen, und daher wurde Burg

Musweiler am 21. Juli 1310 zu Frankfurt vom König dem Manderscheider

zugesprochen21.

Friedrich

hat aus dieser bitteren Erfahrung offenbar sofort Konsequenzen

gezogen. Um eine weitere Schlappe zu verhindern, überschrieb er sein

Manderscheider Burglehen an seine beiden Schwiegersöhne, ohne seinen

Herren, den Trierer Erzbischof Balduin von Luxemburg, Bruder von

König Heinrich, pflichtgemäß um Erlaubnis zu fragen. Friedrich hat

also schnell Tatsachen geschaffen, um einem möglichen Zugriff des

Bischofs zuvorzukommen. Damit hatte er einen Rechtsbruch begangen,

was besonders heikel war, da Balduin bekanntlich ein strenges

Regiment führte. Der Bischof hat erst zwei Jahre später von der Aktion

erfahren, als er sich in Begleitung König Heinrichs in Italien

aufhielt; Dietrich von Runkel war in seinem Gefolge und hat ihm die

Sache offenbar „gebeichtet". Balduin ließ Gnade walten und belehnte

Dietrich wegen „der ihm und dem Reich in Rom und Italien geleisteten

Dienste" nachträglich mit der Hälfte des Manderscheider

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Burglehens22.

Gegenüber Heinrich von Pyrmont ist Bal-duin später ebenso verfahren,

denn Heinrich ist in der Folgezeit ebenfalls als Mander-scheider

Burgmann nachgewiesen.

In

den folgenden Jahren scheint sich Friedrich aus dem „öffentlichen

Leben" weitgehend zurückgezogen zu haben. Der Witwer war nun um die

Fünfzig, nach damaligem Verständnis bereits an der Schwelle zum

Greisenalter. Er hat kein zweites Mal geheiratet23. Am 6.

Dezember 1315 verschreibt er zur Begleichung einer Schuld von 30 Mark

Kölner Denare dem Ritter Dietrich von Wiesbaum eine Jahresrente24.

Aus dieser Urkunde ist uns Friedrichs Siegel bekannt: Es zeigt das

Dauner Gitter mit einem dreilätzigen Turnierkragen -dasselbe Wappen,

das auch sein Vater geführt hatte. Drei Tage später fungiert er als

Schiedsrichter in einem Streit zwischen dem Abt von Ech-ternach und

Theoderich von Esch, einem Urgroßneffen seiner verstorbenen Frau25. Besonders verbunden war Friedrich offenbar mit den

|

Nachkommen

seines Neffen Kuno, dem Sohn seines schon vor 1287 verstorbenen

Bruders Konrad, denn er wurde Patenonkel für Kunos Sohn Friedrich,

genannt von Wolkeringen, der später als treuer Gefolgsmann des

Luxemburger Grafen König Johann von Böhmen hervortrat26.

Anfang 1323 sah Friedrich das Ende seines Lebens nahen und traf

Vorkehrungen für sein Erbe und sein Seelenheil. Schon fünf Jahre zuvor

hatten sich die Töchter und Schwiegersöhne geeinigt, Friedrichs Erbe

nach dessen Tod zu gleichen Teilen teilen zu wollen27. Nun,

am 19. März 1323, übergab Friedrich die Güter, die ihm noch verblieben

waren, seinen Schwiegersöhnen gegen die Verpflichtung, ihm in

Himmerod ein Jahrgedächtnis zu stiften für ein Fuder Wein aus seinen

Gütern in Pommern und seine Schulden zu bezahlen. Die Urkunde bezeugten

seine beiden Neffen, die Brüder Dietrich und Wirich von Daun28. Kurz darauf kamen die Kinder dem Wunsch nach und machten die verlangte Stiftung an Himmerod. Friedrichs Groß-

|

neffe

Ägidius von Daun und seine Frau Kunigunde von Virneburg erklärten im

Interesse des Seelenheils des verstorbenen Vaters des Ägidius,

Richard von Daun, und auf Veranlassung der „seriosa do-mina" Lucia von

Rodemachern, seiner Mutter, ihre Zustimmung29. Im selben Jahr verzichtete Friedrich zu Gunsten von Himmerod auf seine Güter zu Hane bei Hundswinkel30. Die

Übergabe von Weidenbach und Oberstadtfeld verlief jedoch nicht

reibungslos: Es kam zu einer Auseinandersetzung mit dem Herrn von

Schönecken31. Am 24. August 1323 traf man sich auf Burg

Schönecken zu einem Termin, an dem auf Seiten der Dauner Heinrich von

Pyrmont teilnahm. Der Ritter Hurt von Schönecken vertrat seinen noch

unmündigen Herrn Hartrad bzw. dessen Vormund, den Herrn von

Falkenburg. Hurt behauptete, die Dörfer seien seinerzeit nach dem Tod

der Agnes als heimgefallenes Lehen an den Junker von Schönecken

gelangt und dieser habe „weder dem Herrn von Dohm noch sonst

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

jemandem

ein Recht daran zuerkannt". Heinrich von Pyrmont verließ daraufhin

verärgert die Versammlung. Nun schaltete sich ein weiterer Konkurrent

in den Streit ein. Die Schönecker Burgmannen hatten nämlich angegeben,

die Dörfer seien inzwischen an Konrad von Schleiden neu vergeben

worden. Das musste Friedrichs Schwiegersöhnen wie ein abgekartetes

Spiel vorkommen, denn Konrad von Schleiden war über seine Mutter

Johanna von Falkenburg mit dem Vormund des Herrn von Schönecken

verwandt. Er sollte offenbar von der Schönecker Seite unrechtmäßig

begünstigt werden. Am 24. und 25. Mai 1324 kam es zu einer weiteren

Zusammenkunft, diesmal auf „neutralem Boden" in Hillesheim. Die

Schönecker Burgmannen gaben erneut Konrad von Schleiden den Zuschlag.

Dagegen kam Engelbert von Sayn, den die Herren von Pyrmont und Runkel

zu ihrem Schiedsrichter erwählt hatten, zu einem anderen Ergebnis:

Friedrich von Dohm habe die Dörfer zu erblichem Lehen gewonnen und mit

seiner Frau über 30 Jahre, nach deren Tod über weitere 12 Jahre

innegehabt. Da nun die Schwiegersöhne das Lehen besäßen, solle man sie

darin ungehindert lassen, bis die Dörfer gerichtlich wieder an den

rechtmäßigen Herren zurückfallen. Die Plädoyers der Streitparteien

wurden Bischof Balduin schriftlich vorgelegt. Der Landesherr

entschied sich zugunsten von Pyrmont/Runkel und über-

|

nahm

am 18. Juli 1324 den Spruch des Engelbert von Sayn als seine

Entscheidung. Ob Friedrich von Dohm diesen Erfolg noch erlebt hat,

wissen wir nicht. Er verschwindet jedoch danach aus den Quellen, und

wir können annehmen, dass er 1324, vielleicht schon Ende 1323

verstorben ist.

Was

ist aus Friedrichs Nachkommen und seinen ehemaligen Besitzungen

geworden? Heinrich von Pyrmont starb bereits vor 1330, Kunigunde vor

1339. Ihre Söhne hießen Heinrich, Friedrich (nach dem Großvater!) und

Kuno. Letzterer heiratete Lisa von Lös-nich; von ihm stammen alle

weiteren Herren von Pyrmont ab. Daneben kennen wir noch die Töchter

Agnes und Aleid sowie eine Kunigunde von Pyrmont, die 1356 Nonne im

Kloster Oeren wurde32 und wohl ebenfalls eine Enkelin des

Friedrich von Dohm war. Das Manderscheider Burglehen blieb zwischen

Pyrmont und Runkel aufgeteilt; der Pyrmonter Anteil bestand 1475 aus

zwei Drittel des Zehnten zu Manderscheid, einem Haus auf der Burg

genannt Pyrmont und zwei Wiesen unterhalb der Burg genannt „die

Bruele". In Oberstadtfeld und Weidenbach erscheinen dagegen später

nur noch die Pyrmonter als Hoheitsträger; die von Runkel haben ihren

dortigen Anteil also irgendwann abgegeben. Die Nachkommen zu Pyrmont

haben die Güter dann ab 1447 im Zuge von Erbstreitigkeiten

heruntergewirtschaftet. 1456 ernannten

|

Heinrich

von Pyrmont und seine Frau Lyse von Sombreff den Dietrich von Daun

genannt Duyngin zu ihrem Amtmann über das, was sie haben „an Erbschaft

zu Weidenbach, Stadtfeld und Manderscheid"33. Zu

Weidenbach besaßen die Pyrmonter „kein eigen platz oder behaußunge" und

keine eigenen abgaben-pflichtigen Güter, sondern nur die Einkünfte, die

ihnen als Vögte des Prümer Marienstifts zukamen34. Zu

Beginn des 16. Jahrhunderts fielen die beiden Dörfer dann mitsamt dem

Teil des Manderscheider Burglehens durch Heirat an Graf Dietrich von

Manderscheid-Schleiden. Heute erinnert noch der schräggestellte

Zickzackbalken, Wappen von Pyrmont, im modernen Ortswappen von

Oberstadtfeld an die Pyrmonter Erbschaft, die auf Friedrich von Dohm

zurückgeht.

Der

Teil des Manderscheider Burglehens, der an Runkel fiel, bestand aus

Gütern zu Minderlittgen. Am 29. Juli 1330 verkauften Dietrich und Agnes

sowie ihr Sohn Siegfried ein zu diesen Gütern gehörendes Haus mit

Rückkaufrecht an den Schultheißen von Manderscheid35.

Ebenfalls zum Erbschaftsanteil der von Runkel gehörte das Gut zu

Sarresdorf; es wurde bereits 1326 von Dietrich von Runkel an Gerhard

von Blankenheim veräußert36. Agnes erscheint letztmals 1331,

Dietrich starb 1352. Sie hatten zwei Töchter namens Uda und Margarethe

(1360 Äbtissin in St. Thomas/Kyll)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

sowie

die drei Söhne Siegfried, Friedrich und Heinrich. Der Erstgeborene

Heinrich heiratete Anna Gräfin von Diez und starb 1342 noch vor dem

Vater. Friedrich Herr von Runkel, Patenkind seines Großvaters Friedrich

von Dohm, lebte noch 1370. Dorf und Burg Dohm, nach denen sich

Friedrich benannte, sind vom 14. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts im

Familienbesitz der Marschälle von Daun zu Densborn bzw. von deren

Erben, den Adelsfamilien von Rollingen und von Kriechingen. 1654

gelangte die Herrschaft an den Kurtrierischen Beamten Johann von

Anethan. Seine Nachfahren nannten sich bis zum Ende der Feudalzeit

Herren zu Densborn und Dohm.

|

vgl. WeberS. 168 f.

7 Dün

Nr. 124; Goerz 3, Nr. 2138. 1264 erscheint er als Urkundenzeuge

gemeinsam mit seinem damaligen Schwiegervater Udo (I.) sowie Gerhard

und Dietrich von Esch, Sohn bzw. Enkel des Udo. (Lamprecht 3, Nr. 26).

Möller führt ihn nur bis 1257.

8 Goerz 4, S. 535 f.

9 Musweiler

war ein Trierer Lehen der Herren von (Nieder-)Mander-scheid, die den

Besitz an die Herren von Esch weiterverlehnt hatten.

10 Die Finstinger waren eine Nebenlinie der Herren von Malberg, in deren Dienst Richard Longus möglicherweise stand, denn 1264 nennt er sich auch „von Malberg" (Lamprecht 3, Nr. 26). Die Malberger Oberburg, Sitz der Stammlinie, war schon seit 1238 Lehen und Offenhaus des Bischofs. Die Unterburg wurde 1280, also kurz nach Friedrichs Heirat, samt Zubehör von Johann und Hugo von Finstingen an ihren Vetter Erzbischof Heinrich von Finstingen verkauft, wobei vermutlich auch die ehemaligen Lehngüter des Richard Longus an Kurtrier gelangten.

11 Theoderich erscheint letztmals am 8. Juni 1287 (Wampach 5, Nr. 205).

12 1241 teilte Friedrichs Vater Theoderich mit der Abtei Himmerod die gemeinschaftlichen Güter in „Hun-diswinkil" (Dün Nr. 78; Keuffer/Kentenich S. 189). Hundswinkel und Hane gehörten Mitte des 14. Jahrhunderts zusammen mit Pelm und der ebenfalls untergegangenen Siedlung Hengstweiler zur Zenderei Gees im Dauner Hochgerichtsbezirk (Dün Nr. 398).

13 Josten Nr. 170. Burg Dreimühlen am Ahbach, heute Ruine oberhalb des Nohner Wasserfalls. Das „y" in „Doyma" ist als Dehnungsvokal zu lesen.

14 Dauner Hochgerichtsweistum von 1466 (Mayer S. 241 ff.); Janssen S. 325 f.

15 1224 war Heinrich II. von Daun, ein Vetter des Theoderich I., vom Grafen von Luxemburg erblich mit dem Marschallamt belehnt worden. Die Familie war dann durch Heirat oder Kauf in den Besitz von Densborn gelangt und hatte das Lehnsgeld auf die Herrschaft Densborn angewiesen, die seither mit dem Marschallamt verbunden war. Heinrichs II. Enkel, Erbmarschall Richard, erscheint ab 1290 als Herr von Densborn. Älteste und oberste

|

Grundherrin

zu Densborn war jedoch die Abtei Prüm, und die Marschälle hatten den

Abt von Prüm noch vor den Luxemburger Grafen als Lehnsherren

anzuerkennen.

16 In diesem Falle wäre Dohm erst nach 1323/24 mit Densborn vereinigt worden. Dafür spricht die unterschiedliche Rechtsnatur beider Besitzungen: Densborn wird von Anfang an als Luxemburger bzw. Prümer Lehen bezeichnet, Dohm dagegen erscheint noch 1371 als Eigengut der Marschälle, das „von niemandem zu Lehen rührt" (Dün Nr. 512).

17 Mötsch Balduineen Nr. 297; Lamprecht 3, Nr. 79; Dün Nr. 203. Für Friedrich, der angibt, er habe kein eigenes Siegel, siegeln sein Bruder Domherr Dietrich und Dietrich von Bruch. Der Grund für Friedrichs Siegelkarenz bei diesem Rechtsakt ist unbekannt. Er muss bereits ein eigenes Siegel - als Zeichen seiner Volljährigkeit und seiner Ritterwürde - besessen haben, denn 1291 und 1295 hatte er ja schon als Siegelzeuge fungiert. Wir wissen auch nicht, ob es sich um eine Erstbelehnung handelte oder ob Friedrich das Lehen, das als „vakant" bezeichnet wird, schon vorher besaß. Eventuell wurde es vom neuen Bischof nur erneuert. Dieter von Nassau (1300 - 1307) hatte das Amt genau ein Jahr vorher von seinem Vorgänger Boemund ( Dezember 1299) übernommen. Zu denken wäre hier an die im Lehnsrecht verankerte Frist von „Jahr und Tag", in der eine Wie-derbelehnung zu erfolgen hatte.

18 Wir wissen lediglich von einem Christian von Dohm, der um 1340 Burgmann zu Manderscheid war (Loutsch/Mötsch S. 78). Es wird sich jedoch um einen Edelknecht gehandelt haben, der vorher zu Dohm als Burgmann gedient hatte und so zu seinem Beinamen kam. Christian von Dohm ist sonst nirgends belegt, eine Verwandtschaft mit Friedrich äußerst unwahrscheinlich.

19 Schultze S. 9.

20 Mitbewerber

waren Jakob Longus von Ulmen (Enkel des Cuno von Ulmen aus der Urkunde

von 1278) sowie ein Reinhard von Lewen-stein, die als nächste Verwandte

des Richard Longus Erbansprüche erhoben. Sie konnten sich aber nicht

durchsetzen. (Renger Nr. 56)

21 Renger Nr. 33. Die Urkunde ist abgebildet bei Hesse/Schmitt-Kölzer

|

|

|

|

1 Im

Januar 1231 erscheint er als Vogt des Kröver Reiches (Wampach 8, Nr.

27). Die Dauner trugen die Vogtei über den Fiskus Kröv vom Reich zu

Lehen. Möller führt Theoderich I. erst ab 1241. Die Angaben bei

Hoersch, der Friedrich von Dohm der Linie der Marschälle von

Daun-Densborn zuordnet, sind irrig.

2 Wampach 7, Nr. 151-153, 155-165, 170; WeberS. 144 f.

3 Dün Nr. 144, 145.

4 Goerz

3, Nr. 2342; Wampach 8, Nr. 131; Holbach S. 445 f. Dietrich lebte noch

1309 (Testament vom 29. Juli). Ob auch der seit 1280 belegte Trierer

Domherr Johann von Daun ein Bruder Friedrichs war, ist unsicher.

Holbach zählt ihn zur Linie der Marschälle von Daun-Densborn.

5 Dün Nr. 149; Goerz 4, S. 119.

6 Agnes

ist vermutlich identisch mit der 1272 genannten Agnes, Schwester des

Udo (II.) von Esch (Goerz 3, Nr. 2741). Die falsche Zuordnung zu

Esch/Sauer zuletzt noch bei Mötsch Kopiar S. 331. Zur Unterscheidung

der Familien von Esch/Sauer und Esch/Salm

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S.

1033. 1319 trägt Wilhelm die Burg Erzbischof Balduin zu Lehen auf,

wobei Balduin ihm eine nochmalige Unterverlehnung ausdrücklich

verbietet. (Mötsch Bal-duineen Nr. 530).

22 Mötsch Kopiar Nr. 20, 21. Dietrich und seine Erben sollen das Burglehen haben, „solange die Einkünfte 60

Pfund kleine Turnosen jährlich nicht überschreiten." Dietrich

verpflichtet sich, nach seiner Rückkehr eine genaue Auflistung der Güter zu erstellen; eine solche Urkunde ist leider nicht überliefert. Dün (Nr. 221) schreibt fälschlich „Dietrich von Bourscheid". Berns (S. 99, 115, 169, 170) nimmt irrtümlich den Tod Friedrichs als Grund für die Belehnung an.

23 Die Angaben in der älteren Literatur, Friedrich habe in zweiter Ehe eine Elisabeth von Florenges geheiratet, beruhen auf einer Verwechslung mit Friedrichs gleichnamigem Großneffen Friedrich von Daun, genannt von Wolkeringen, in zweiter Ehe verheiratet mit Elisabeth von Flörchingen/Floren-ges. Siehe auch Anm. 26.

24 Dün Nr. 225; Oidtman Mappe 312.

25 Wampach 7, Nr. 214.

26 Friedrich

von Wolkeringen begleitete Johann auf dessen Feldzügen und besaß von

ihm ein Burglehen zu Freudenkoppe (Nerother Kopf). 1340 bezeugte er das

Testament des Königs (Dün Nr. 296). Er fiel wahrscheinlich mit seinem

Herrn in der Schlacht von Crécy am 26. August 1346.

27 Oidtman Mappe 312.

28 Dün Nr. 237.

29 Dün Nr. 238; Keuffer/Kentenich S. 197.

30 Keuffer/Kentenich

S. 189. Hof Ha-ne ging 1347 durch Tausch an Erzbischof Balduin

(Schneider S. 70, 226). Der Hof bestand noch 1493 (Janssen S. 415).

31 Renger Nr. 53, 56-58.

32 Keuffer/Kentenich S. 211.

33 Oidtman Mappe 312. Heinrich hatte seiner Gattin die Mai- und Herbstbede aus „Wydenbach" und

|

„Stadtfeld" in Höhe von 25 Gulden als Wittum überschrieben. (Renger Nr. 586)

34 „alß

einen iren schirm hern des gots hauß halben", „alß einen ge-walt vogt

und gewalt hern billich geburt". (Schöffenweistum Weidenbach, Theisen

S. 249 ff.)

35 Mötsch

Balduineen Nr. 901; Schultze S. 16. Das Erblehen in Minderlittgen fiel

Ende des 15. Jahrhunderts an Graf Johann von der Mark, der eine

Margaretha von Runkel geheiratet hatte.

36 Wackenroder S. 77.

|

Loutsch,

Jean-Claude/Johannes Mötsch: Die Wappen der trierischen Burgmannen um

1340. In: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 18/1992.

Mayer,

Alois: Hochgerichts- und Grundrechte im Amte Daun. In: Heimatjahrbuch

Landkreis Daun 1984. Möller, Walther: Stamm-Tafeln westdeutscher

Adels-Geschlechter im Mittelalter. Bd. 1-3 Darmstadt 1922-36; Neue

Folge Bd. 1-2 Darmstadt 1950/51.

Mötsch,

Johannes: Die Balduineen. Aufbau, Entstehung und Inhalt der

Urkundensammlung des Erzbischofs Balduin von Trier. Koblenz 1980.

Mötsch, Johannes: Das älteste Kopiar des Erzbischofs Balduin von Trier.

In: Archiv für Diplomatik 26/1980. Oidtman, Ernst von:

Genealogischheraldische Sammlung in der Universitäts-Bibliothek Köln.

Renger, Christian (Bearb.): Inventar des Herzoglich Arenbergischen

Archivs in Edingen. Band 2: Die Urkunden der deutschen Besitzungen bis

1600. Koblenz 1997. Schneider, Ambrosius: Die Cistercien-serabtei

Himmerod im Spätmittelalter. Speyer 1954.

Schultze,

Johannes (Hg.): Fürstlich Wiedisches Archiv, Urkundenregesten und

Akteninventar. 1911. Schwennicke, Detlev (Bearb.): Europäische

Stammtafeln. Marburg 2. Aufl. 1965-1980.

Theisen, Karl: Das Liebfrauenstift zu Prüm Grundherrin zu Weidenbach. In: Heimatjahrbuch Vulkaneifel Kreis Daun 2000.

Wackenroder, Ernst: Die Kunstdenkmäler des Kreises Daun. Düsseldorf 1928.

Wampach,

Camille: Urkunden- und Quellenbuch zur Geschichte der

altluxemburgischen Territorien bis zur burgundischen Zeit. 10 Bände.

Luxemburg 1935 - 1952. Weber, Dieter: Studien zur Abtei Ech-ternach in

ihren Beziehungen zum Adel des rheinisch-luxemburgischen Raumes im 14.

und 15. Jahrhundert. In: Publications Luxembourg 88/1973.

|

|

|

|

Quellen und Literatur

Berns, Wolf-Rüdiger: Burgenpolitik und Herrschaft des Erzbischofs Balduin von Trier (1307 - 1354). Sigmaringen 1980.

Dün,

Johann: Urkundenbuch der Familien von Dune (Daun). Cöln 1909. Goerz,

Adam (Hg.): Mittelrheinische Regesten. 4 Bände. Koblenz 1876-86. Hesse,

Günter/Wolfgang Schmitt-Köl-zer: Manderscheid. Geschichte einer

Verbandsgemeinde in der südlichen Vulkaneifel. Manderscheid 1986.

Hoersch, Wilhelm: Beschreibung des Pfarrbezirks Daun, insbesondere

Geschichte der Grafen von Daun zu Daun. Daun 1877.

Holbach, Rudolf: Stiftsgeistlichkeit im Spannungsfeld von Kirche und Welt. Trier 1982.

Janssen,

Fritz-Roman: Kurtrier in seinen Ämtern vornehmlich im 16.

Jahrhundert. Bonn 1985. Joester, Ingrid (Bearb.): Urkundenbuch der

Abtei Steinfeld. Köln/Bonn 1976.

Kettel,

Adolf: Das Marienstift zu Prüm: seine Gründung und seine frühen

Besitzungen. In: Heimatkalender Landkreis Prüm 1993. Keuffer,

Max/Gottfried Kentenich: Beschreibendes Verzeichnis der Handschriften

der Stadtbibliothek zu Trier - Verzeichnis der Handschriften des

historischen Archivs. Trier 1914. Lamprecht, Karl: Deutsches

Wirtschaftsleben im Mittelalter. 3 Bände. Leipzig 1885-86.

|

|

|

|

|

|

|

|