reparieren. Die Arbeiten dauerten in den Jahren 1946 und

1947 an,

um den Wiederaufbau voran zu treiben. Der erste Amtsbeigeordnete

Michel Reineke stellt 1948 fest, »dass eine weitere Heranziehung der

Bürger zu unentgeltlichen Leistungen im Interesse der Enttrümmerung und

Beseitigung von Kriegsschäden nicht mehr durchführbar ist«.

1948 waren noch 48 zerstörte Wohn- und 12 Wirtschaftsgebäude nicht wieder aufgebaut, 59 Wohngebäude und

8

Wirtschaftsgebäude noch stark beschädigt. Die Kosten für die

Schadensbeseitigung wurden auf rund 2.100.000 DM beziffert. Drei Jahre

nach Ende des Krieges waren noch 500 Meter Stadtstraßen, 300 Meter

Wasserleitung zu bauen und 4000 Kubikmeter Trümmer abzufahren. Als mit

der Währungsreform am 20. Juni

1948

der wirtschaftliche Aufschwung begann und die Reichsmark abgelöst

wurde, hatte die Gemeinde Daun an Bar- und Buchbeständen 204.000

Reichsmark. Als Ausgleich erhielt sie 12.746 DM der neuen Währung.

Situation in den Orten

Kaum

ein Ort im ehemaligen Amt Daun war nicht von Kriegsfolgen betroffen und

von Bombenabwürfen verschont geblieben, ob gezielt oder durch

Notabwürfe. In den Jahren 1942-45 gingen auf Mehren 82 Bomben nieder;

drei Personen der Familie Karl Häb fanden beim Angriff am 6.2.1945 den

Tod. Die Gebäude Karl Häb, Adam Michels, Elise Brost und Ww. Johann

Thull waren total zerstört, die Anwesen Oellig und Bollinger schwer

beschädigt. Tote waren aber auch durch

Luftangriffe

in Schönbach, Steinborn, Utzerath und Waldkönigen zu beklagen. Zehn

Häuser und landwirtschaftliche Gebäude in Neunkirchen waren durch die

Bombenabwürfe zerstört oder stark beschädigt worden. Die Schäden wurden

in Mehren mit 45.500 DM und mit 102.000 DM in Neunkirchen angegeben.

Beim Bombenangriff auf Kradenb ach (7-8 Sprengbomben)

und anschließendem Bordwaffenbe-schuss am 29.12.1944 brannten die

Gebäude Josef Saxler und Ww. Peter Diewald samt Erntevorräten und

Geräten ab. Die Gebäude Peter Kiewer, Stefan Schüller und Ww. Hubert

Maas wurden schwer beschädigt. Kein einziges Haus war unversehrt -

aber es blieb bei leichteren Verletzungen der Bewohner. Vor allem die

Bahnstrecken

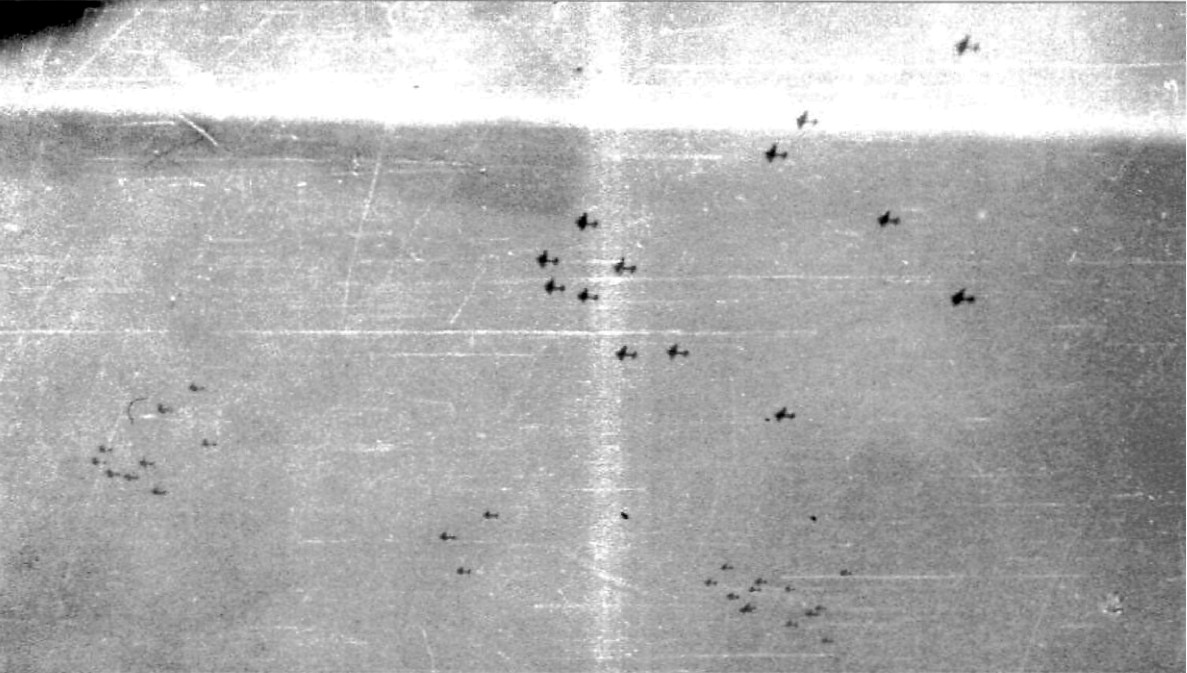

Bomberverband über Daun