Auf Spurensuche in einem Grenzgebiet

Hubert Pitzen, Stadtkyl l

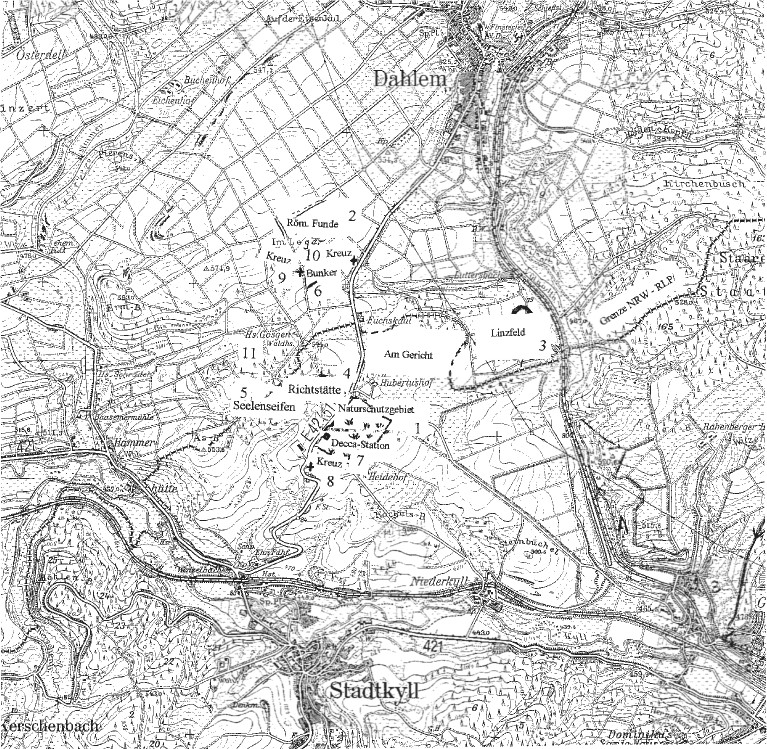

Lage und Flurbezeichnungen

Zwischen

den Ortsgemeinden Jünkerath/Glaadt - Stadtkyll -Dahlem und Baasem liegt

auf etwa 530 Meter Höhenlage ein historisch interessantes Gebiet. Fast

alle Spuren sind verwischt, hinter Bäumen versteckt oder vom Zerfall

bedroht. Auf etwa fünf Quadratkilometer finden sich geschichtliche

Zeugen beziehungsweise Areale, die einen Zeitraum von fast 2000

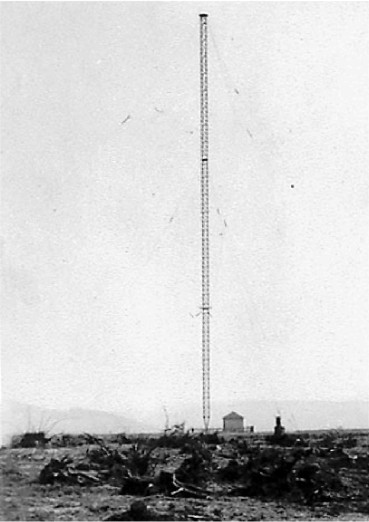

Jahren widerspiegeln. Von der Römerzeit bis in die 90er Jahre des 20.

Jahrhunderts zieht sich der Zeitrahmen. Ein Teilbereich dieses

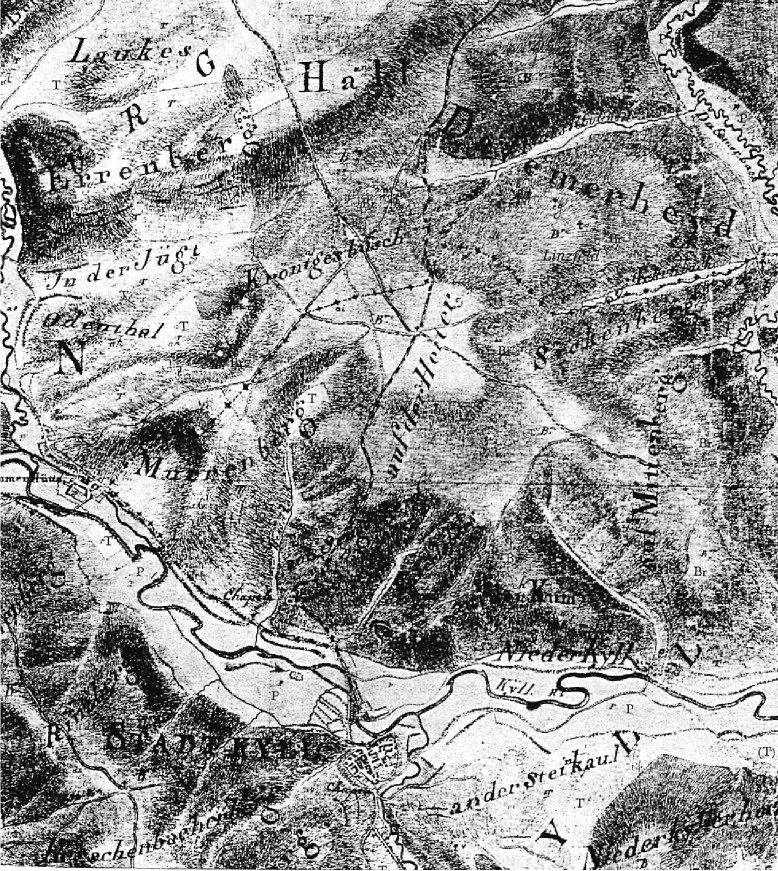

Grenzlandes steht heute unter Naturschutz. Auf der Kartenaufnahme der

Rheinlande (Tranchot-Karte) von 1803-1820 findet man folgende

Flurbezeichnungen: Sickenberg, Auf der Heiter, Dalemer heyd, Hall und

Königesbusch. Da die Flurnamen auf der Tranchot-Karte häufig nicht

exakt wiedergegeben sind, müsste es bei „Auf der Heiter" sicherlich

„Auf der Heide" heißen. Die Karten wurden in französischer Zeit auf der

Grundlage von Karten der Feudalzeit erstellt. Heute heißen die

offiziellen Flurbezeichnungen: Auf der Heide, Auf der Heid, Fuchskaul

und Am Gericht. An den Gemarkungsgrenzen Stadtkyll,

Baasem

und Dahlem findet sich die Bezeichnung „Im Leger". Unter „Heide"

verstand man ein Ödlandgebiet, das landwirtschaftlich kaum genutzt

wurde. Heute sind diese Flächen fast gänzlich verschwunden. Das Land

wurde melioriert. Sowohl

Glaadter, Dahlemer, Stadt-kyller und Baasemer Aussiedlungshöfe bewirtschaften das Gebiet.

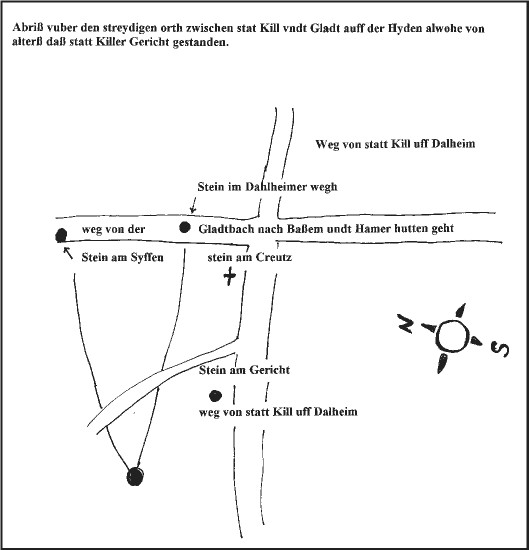

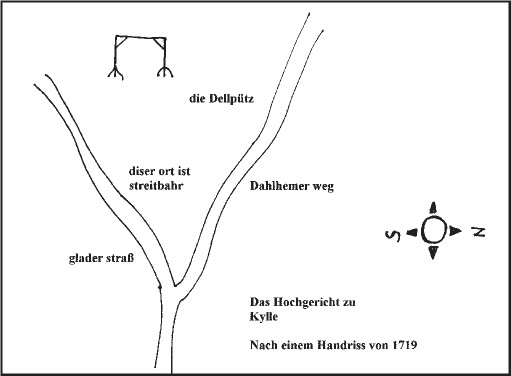

Das Grenzland

Ein vermooster alter Grenzstein weist heute noch auf die Grenzlage des Gebietes hin. In

Ausschnitt

aus der Kartenaufnahme der Rheinlande durch Tranchot und v. Müffling

1803-1820. Hier ist das Grenzgebiet in französischer Zeit dargestellt.