|

|

|

|

|

|

|

|

Otto Pankoks Eifelbilder in Daun

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Man

darf es getrost einen Glücksfall nennen, dass der frühere Leiter der

ehemaligen Abteilung Schulen und Kultur bei der Kreisverwaltung Daun

einen Mann kennen lernte, der uns nach Jahren noch außergewöhnlich

nützlich sein würde: Karlheinz Pieroth, über drei Jahrzehnte

Chefredakteur der Kirchenzeitung für das Bistum Aachen und

langjähriger Geschäftsführer der Otto Pankok-Gesellschaft, „ein

kulturell hochinteressierter Mann", wie eine Aachener Zeitung

anlässlich seiner Verabschiedung in den Ruhestand über ihn schrieb. Es

war 1988, als Rektor Gilbert Dup-pich und die Dauner Kreisverwaltung

zum 100. Geburtstag von Alfred Holler eine Kunstausstellung

initiierten und sie, zusammen mit der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Belgiens, der Stadt Eupen, der Wittlicher Galerie Knops sowie der

Kreissparkasse Daun, in Daun und Eupen präsentierten. Damals begann

auch die freundschaftliche Verbindung zu Herrn Pieroth. Sie führte

schließlich dazu, dass es nun glückte, 33 großformatige, künstlerisch

hochwertige Kohlegemälde von Otto Pankok nach Daun zu holen. Sämtliche

Exponate waren Leihgaben des Otto Pankok-Museums in Hünxe-Dreve-

|

nack/Niederrhein.

Frau Eva Pankok, die Tochter des Künstlers, hat sie freundlicherweise

zur Verfügung gestellt, und ihre tüchtige Mitarbeiterin, Frau Waltraud

Meyering, hat sie für diesen Zweck fachgerecht aufgearbeitet.

Einer der bedeutendsten Malern des 20. Jahrhunderts

Otto

Pankok wurde am 6. Juni 1893 als Sohn eines Landarztes in Saarn bei

Mülheim/ Ruhr geboren. Nach dem Abitur besuchte er die Kunstakademien

Düsseldorf und Weimar. Von 1914 bis 1917 war er Soldat, schwer

verwundet kehrte er aus dem Ersten Weltkrieg heim. 1920 ging er nach

Düsseldorf, wurde Mitglied der Künstlergruppe „Junges Rheinland" mit

namhaften Malerkollegen wie Gert Wollheim und Otto Dix im Kreis um

Johanna (Mutter) Ey, der Frau, die zahlreichen jungen Künstlern

Ausstellungsmöglichkeiten in ihrem Kaffeeausschank bot, der sich nach

und nach zu einer Galerie entwickelte. 1921 heiratete er die

Journalistin Hulda Droste. In den Jahren 1924 bis 1931 reiste er nach

Italien, Frankreich, Holland und Spanien. 1925 wurde seine Tochter

Eva geboren. Bei dem Maler, Grafiker und Bildhauer Otto Pankok haben

|

wir

es mit einem Großen der Kunstszene zu tun. Er zählt zu den

bedeutendsten Malern des 20. Jahrhunderts. Sein reiches Lebenswerk

weist ihn als führenden Künstler des Expressiven Realismus in

Deutschland aus. Er war derart genial, dass ihm das Prädikat

„Deutscher van Gogh" zugeschrieben wurde. Tatsächlich war der

holländische Maler sein größtes Vorbild, aber im Unterschied zu ihm,

dem Farbe zum eigentlichen Baustein des Bildes wurde, beschränkte

sich Pankok ausschließlich auf Schwarz-Weiß. Dies ist eine

Besonderheit seiner Kunst, und deswegen ist sie einzigartig. Pankok

gehört gleich Käthe Kollwitz und Ernst Barlach zu den sogenannten

schwarzen Magiern.

Die

Kunst Otto Pankoks ist eine aus dem Herzen kommende Antwort auf die

Schöpfung: Mensch, Tier und Landschaft stehen im Mittelpunkt. Seine

Liebe galt den Verachteten, Unterdrückten und Verfolgten. Von 1931 bis

1934 malte er die Zigeuner im „Heinefeld", einer Armensiedlung am

Stadtrand von Düsseldorf, von Ende der 1930er Jahre bis 1945 „Jüdische

Schicksale". 1933 und 1934 entstand sein bekanntester Zyklus „Die

Passion", die Leidensgeschichte Christi in 60

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

großformatigen

Kohlebildern, 1936 gefolgt von einem gleichnamigen Kunstbildband,

allesamt Bekenntnisse zu den Leidenden und zugleich Anklage gegen die

Schergen der Gewalt. Seine in der Zeit der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft geschaffenen Arbeiten sind das nach Umfang und Rang

bedeutendste Zeugnis des Widerstandes der Bildkunst in Deutschland.

Alle diese Werke gingen in große Metropolen in Ost und West, zum

Beispiel nach Moskau, Krakau, Verona und Turin. Im Jahr 2003 wird „Die

Passion" u.a. in Polen, im größten Museum Warschaus, zu sehen sein.

1990 wurde ein Großteil, begleitet von einem stattlichen Katalog, im

Bonner Bundeskanzleramt ausgestellt. Damit sollte, so schrieb der

Hausherr, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, in seinem Geleitwort, der „vor

fast einem Vierteljahrhundert verstorbene rheinische Künstler geehrt

werden, dessen Werk uns stete Mahnung bleibe." „Für Otto Pankok besteht

ein untrennbarer Zusammenhang zwischen dem Schicksal und dem Leiden

seiner Zeitgenossen, vor allem der Juden und Zigeuner, und der

biblischen Leidensgeschichte", sagte der Bundeskanzler in seiner

Ansprache bei der Ausstellungseröffnung. Pankok habe Unrecht beim

Namen genannt, so Dr. Kohl weiter. Geradezu erschütternd ist die

Tatsache, dass die Malerei Pankoks - dem Himmel sei's geklagt - bis zum

heutigen Tag erschreckend aktuell geblieben ist.

|

Mit

der Machtergreifung der Nationalsozialisten begann für Otto Pankok und

seine Familie eine Leidenszeit. Den Nazis war Pankok ein Dorn im Auge.

Kaum dass sie an der Macht waren, verfolgten sie ihn wie auch viele

andere, die ihm nahe standen, beispielsweise Ernst Barlach, Käthe

Kollwitz und Otto Dix. Seine Bilder wurden aus den Museen verbannt,

seine Kunst auf der Münchener Ausstellung 1937 als „entartet"

verfemt, er selbst wurde mit Mal-und Ausstellungsverbot belegt.

Solche Schikanen konnten ihn jedoch nicht daran hindern, seinen

geraden und mutigen Weg fortzusetzen. Wegen der ständigen Bedrohung

durch die Nazis und der Zerstörung ihres Hauses in Düsseldorf zog die

Familie Pankok in die Eifel, nach Iversheim (1941) und Pesch (1942).

Dort malte der Künstler trotz Arbeitsverbots weiter, u.a. Eifelbilder:

Men-

|

schen,

Tiere und Landschaften. Zum Glück hatte Pankok bereits 1939 begonnen,

seine Bilder zu verstecken. Während seines Aufenthaltes in Pesch

verbarg er sie im Innern der Bühne eines alten Tanzsaales. Hier in

Pesch, dem letzten Zufluchtsort vor dem Kriegsende, tat die Familie

etwas menschlich Großartiges: In ihrer Dachkammer versteckte sie

monatelang den Maler Mathias Barz und seine jüdische Frau, eine

Düsseldorfer Schauspielerin, die dadurch vor dem KZ bewahrt wurde. Im

selben Haus waren zur gleichen Zeit deutsche Wehrmachtssoldaten

einquartiert (!).

Die

Pankoks haben die bittere Zeit der Naziherrschaft überlebt, worüber man

sich eigentlich wundern muss, ebenso darüber, dass fast das gesamte

Werk erhalten geblieben ist. Nach der Befreiung durch die Alliierten

zogen sie heim nach Düsseldorf

|

|

|

|

|

|

|

|

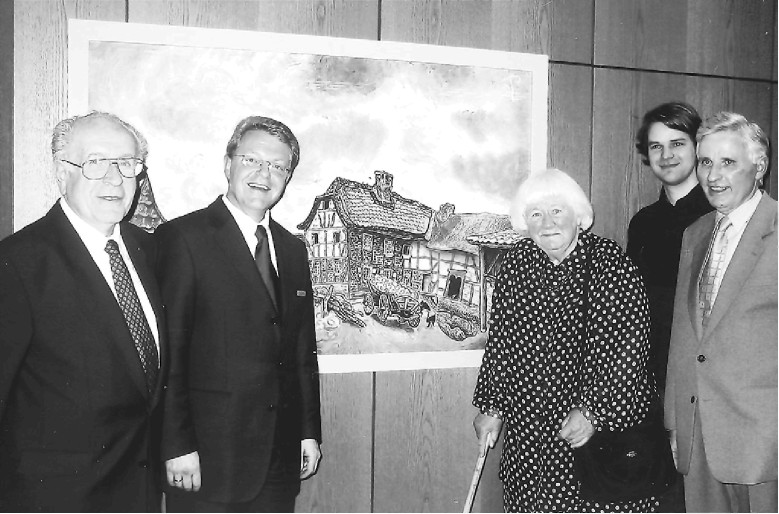

Von links nach rechts: Karlheinz Pieroth, Elmar Schmitz, Eva Pankok, Daniel Ferber, Franz Josef Ferber.

Foto: Brigitte Bettscheider, Kelberg

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1946).

Hier an der Kunstakademie bekam Otto Pankok von 1947 bis 1958 eine

Professur. Danach erwarb die Familie das Haus Esselt bei

Hünxe-Drevenack, Kreis Wesel, wohin sie übersiedelte. Dort befindet

sich heute das Otto Pankok-Museum, das von Eva Pankok und ihren

Freunden betreut wird. Am 20. Oktober 1966 ist Otto Pankok in Wesel

gestorben. Er hat eine riesige Fülle Kunstwerke hinterlassen. Sie

bestehen aus mehr als 6000 Kohlegemälden, fast 800 Holzschnitten,

über 800 Radierungen, 500 Lithos, Steinschnitten, Monotypien und mehr

als 200 plastischen Arbeiten.

Präsentation von Eifelbildern

Wiederholt

hat die Dauner Volksbank in ihren Geschäftsräumen Ausstellungen, zum

Teil auch bekannter Maler wie zum Beispiel Fritz von Wille,

präsentiert. Sie alle fanden die Aufmerksamkeit vieler Kunstfreunde.

Jedoch Kunst-

|

werke

eines so großen Könners wie Otto Pankok in der „Provinz" vorzeigen zu

können, das kommt weiß Gott nicht alle Tage vor. Von den zahlreichen

Eifelbildern, die in Iversheim und Pesch entstanden sind, wurde zur

Erinnerung an Pankoks Jahre in der Eifel eine bescheidene Auswahl

ausgestellt, die meisten Bilder zum erstenmal; fast alle sind trotz

Malverbots in der Kriegszeit entstanden. Nach sorgfältigen

Vorbereitungsarbeiten war es am 8. November 2002 soweit. Eine

stattliche Anzahl Gäste von nah und (mehr noch) von fern war zur

Ausstellungseröffnung ins Volksbankgebäude gekommen, unter ihnen auch

die Tochter des Künstlers; Günter Grass, einer der prominentesten

Schüler Pankoks, hatte sich wegen einer Auslandsreise entschuldigen

lassen. Elmar Schmitz, Vorstandsmitglied der Volksbank RheinAhrEifel

eG, ein begeisterter Förderer dieses großar-

|

tigen

Projektes, begrüßte sie. Dem bereits eingangs erwähnten Herrn Pieroth

war es vorbehalten, sehr gekonnt den Künstler vorzustellen und in sein

Werk einzuführen. Auch interessante, weniger bekannte Einzelheiten

kamen dabei zur Sprache, zum Beispiel, dass Otto Pankok, der seinen

verdienten Dauerplatz unter den größten Künstlern des vergangenen

Jahrhunderts gefunden habe, bei den Passionsbildern den biblischen

Gestalten Züge von ihm persönlich bekannten Menschen gab, wie etwa der

weinenden Maria die der kleinen Zigeunerin Ringela, die später in

einem KZ ermordet wurde. Oder, um weitere Beispiele zu nennen,

Christus am Kreuz bekam das schmerzverzerrte Antlitz eines von

SS-Schergen gefolterten Freundes, des Malers Karl Schwe-sig. Der

fettleibige Hohe Priester gleicht Hermann Göring, während der von

einer fanati-sierten Menschenmenge umgebene Pontius Pilatus an Joseph

Goebbels erinnert, und bei den Folterszenen drängt sich unwillkürlich

die Parallele zu den SA-Schlägerkellern auf. Das musste böses Blut

geben. Der unerschrockene Maler, so Pieroth, habe es tatsächlich

gewagt, einen Teil dieser Bilder in zwei Ausstellungen zu geben, aus

denen sie allerdings sofort entfernt worden seien. Ähnliches sei mit

den Passionsbildern geschehen, die später als Bildband erschienen

sind, sie alle wurden beschlagnahmt. Schließlich erinnerte der Redner

daran, dass die Deutsche

|

|

|

|

|

|

|

|

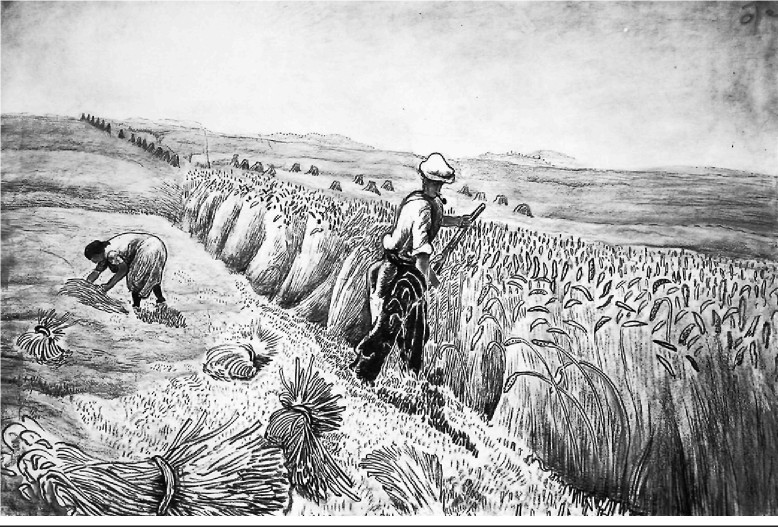

Mäher (1945 entstanden, Maße: 150 x 99 cm)

Foto: Daniel Ferber, Daun

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bundespost

1993 zum 100. Geburtstag des Künstlers eine Sondermarke mit einem

seiner Holzschnitte „Meer und Sonne" herausgegeben hat, die in einer

Auflage von 25 Millionen Exemplaren um die

|

Welt

gegangen ist. Um die Ausstellung zu dokumentieren, hat die Volksbank

eine ansprechende Broschüre herausgegeben. Sie enthält unter anderem

sämtliche ausgestellten Exponate in Bild

|

und Text. Die Ausstellungsbesucher nahmen das passende Geschenk dankbar an.

|

|

|

|

Literatur:

Material aus dem Archiv des Otto Pankok-Museums Hünxe-Drevenack

|

|

|

|

|

|

|

|