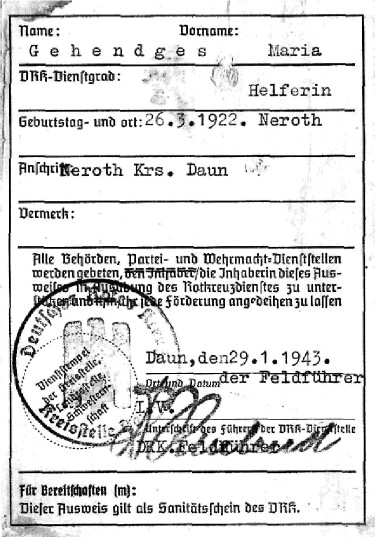

Rot-Kreuz-Helferin

Maria Ferdinand, Neroth

DRK-Schwestern mit den Lehrgangsteilnehmerinnen

Kurze Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg erging ein Aufruf an die Bevölkerung, alle Mädchen im Alter über 16 Jahre, die Spaß und Freude an krankenpflegerischen Tätigkeiten und einen guten Schulabschluss hätten, sollten sich melden. Sie könnten diesen Beruf unentgeltlich lernen und bekämen eine Beihilfe für jegliche Unkosten. Ich meldete mich bei der Kreisstelle Daun, Abteilung DRK. Jedoch bekam ich dort zur Bedingung gestellt, auch in Kriegszeiten oder Katastrophen bereit zu sein, zu helfen und mich einzusetzen. Als junger Mensch kannte man ja noch keine Gefahr, dachte gar nicht daran, dass so etwas mal passieren könnte. Ich war damit einverstanden, sah nur das Schöne, denn ich wollte Hebamme werden. Die Ausbildung finanziert zu bekommen, war eine tolle Angelegenheit. Ich bekam auch bald die Bestätigung und konnte an einem vierzehntägigen Kursus in Daun im damaligen Hotel Schlösser teilnehmen. Dies war für mich schon eine große Besonderheit. Ich kannte bis dahin ja nur Neroth. Mit großer Freude und natürlich auch Aufregung fuhr ich mit dem Bus nach Daun. Dort wurde ich freundlich von der Kreisangestellten Ried empfangen. Man kam sich vor wie eine Urlauberin in einem fernen Land und genoss die Atmosphäre eines Hotels. Am nächsten Morgen fing der Unterricht an. Ich muss sagen, wir lernten sehr viel, vor allen Dingen an Erster Hilfe. Dieser Lehrgang war sehr nützlich für mich, auch für mein späteres Leben. Mit großem Eifer habe ich mitgewirkt und mein Zeugnis war auch gut. Es wurde mir bestätigt, dass ich meinen Traumberuf als Hebamme erlernen dürfe. Bald kam dann auch der Bescheid, und ich bekam eine Lehrstelle in einer Klinik in Wiesbaden. Doch meine Freude währte nicht lange. Meine Eltern brauchten mich, wie sie sagten, als unentbehrliche Arbeitskraft für ihre Landwirtschaft. Schweren Herzens kam ich dieser Bitte nach, wie es sich für mich als gehorsame Tochter gehörte. Vielleicht war es auch gut so, denn während des Krieges stand Wiesbaden oft unter schwerem Bombenhagel. Auch mein Vater muss-te in den Krieg, da wurde ich auch zu Hause gebraucht. Ich bekam im Januar 1943 meinen Ausweis als Rot-Kreuz-Helferin und eine Uniform. Ich war sehr stolz darauf. Der Krieg kam immer näher. Die Alliierten landeten. Die Invasion gegen Deutschland begann. Gerolstein wurde Rot-Kreuz-Stadt und alles wurde zur Hilfe eingesetzt, so auch ich in der Gerolsteiner St. Josefs Schule. Die Front rückte immer näher, die Zahl der Verwundeten nahm zu, die direkt von der Front nach Gerolstein gebracht wurden. Hier wurde erste Hilfe geleistet, bevor sie ins Innere Deutschlands transportiert wurden. Es waren so viele, dass in der ganzen Stadt kein Saal oder größerer Raum mehr frei waren. Die verletzten Soldaten lagen auf dem Boden, einer neben dem anderen, unter sich nur Stroh. Nur die Schwerstverletzten hatten ein Laken unter sich. Doch bald waren auch Laken Luxus, denn sie wurden als Verbandsmaterial genutzt. Es war schwer zu ertragen, und wir Helferinnen brachten schon von zu Hause Betttücher und Binden mit. Nun waren aber nicht nur deutsche Verwundete hier, unter anderem auch Amerikaner, Engländer und viele dunkelhäutige Menschen. Uns wurde gesagt, sie müssten genau so behandelt werden, wie die deutschen Soldaten. Mein Tagesablaufwar sehr anstrengend. Es war nicht nur die Arbeit, die seelische Belastung war viel schlimmer. Morgens, es war noch dunkel, fuhr ich mit dem Fahrrad nach Gerolstein. Als erstes mussten wir Helferinnen die Verwundeten waschen, dann den ausgebildeten Schwestern beim Verbinden helfen. Manchen Verwundeten, die ihre Arme nicht mehr gebrauchen konnten, musste das Essen und Trinken verabreicht werden. Die Kranken waren für jeden Schluck Wasser, den man ihnen reichte, dankbar. So verging der Tag wie im Fluge. Ich muss mich heute noch wundern, dass ich trotz Fliegeralarm und Bombenangriffen keine Angst hatte. Tage und Monate gingen ins Land, und das Weihnachtsfest stand vor der Tür. Am heiligen Abend war eine kleine Weihnachtsfeier vorgesehen. Ich brachte eine Tanne mit. Andere etwas Lametta. Der Weihnachtsbaum stand mitten im Raum und es herrschte eine festliche, aber traurige Stimmung unter uns. Nach einer Weile begann die Alarmsirene zu heulen, und man hörte auch die Flugzeuge immer näher kommen. Man spürte, dass sie direkt Gerolstein anflogen. Wir hatten noch keine Angst, denn man sagte sich, dies ist doch eine Rot-Kreuz-Stadt, und hier sind doch so viele ausländische Verwundete, die bombardieren doch nicht ihre eigenen Leute. Aber wir hatten uns geirrt. Wir hörten die Bomben rund herum fallen. Plötzlich riss mich meine Kollegin am Arm und schrie: „Maria, stell dich an die Wand!" Da hörte ich einen furchtbaren Krach, Schreien und Gejammer. Eine Bombe hatte unser Haus getroffen. Uns war nichts passiert, aber wie kommen wir hier heraus? Wir konnten bald nicht mehr atmen. Rund um uns waren die Mauern zusammen gebrochen. Der Staub setzte sich in Mund und Nase fest. Wir erlitten Todesnot. Bis dann die ersehnte Hilfe von außen kam.

DRK-Helferinnen-Ausweis aus dem Jahre 1943

Als wir dann draußen standen, war die Stadt Gerol-stein ein Trümmerhaufen, und die Josefsschule bot ein erschütterndes Bild. Ich schaute zuerst in meinen Arbeitsbereich. Was ich sah war schrecklich, und ich musste vor lauter Trauer weinen. Die Bombe hatte genau unseren Saal getroffen. Die Soldaten, die wir vor kurzem noch gepflegt hatten, waren alle tot. Aber lange Zeit zum Nachdenken wurde uns nicht gegeben. Es musste wieder angepackt werden, denn die noch lebenden Verwundeten mussten in Sicherheit gebracht werden. Es waren mehr Tote als Überlebende. Diese wurden mit Tragbahren ins Krankenhaus getragen. Dort ging auch alles drunter und drüber. Da waren zu wenige Ärzte, zu wenig Personal und zu wenig Betten. Aber es musste gehen. Jetzt war unsere Arbeit getan, und ich durfte nach Hause. Mein Fahrrad war nicht mehr zu finden, aber das war mir egal. Ich lief zu Fuß nach Hause, und meine Gedanken waren bei diesen armen Menschen, die so jung ihr Leben lassen mussten. Ich brauchte lange, bis ich dieses schreckliche Erlebnis verkraftet hatte, bis ich nochmals beten und unserem Herrgott danken konnte, dass ich dieses furchtbare Geschehen überleben durfte.