Hubert Pitzen, Stadtkyll

„Gott zur Ehr', dem Nächsten zur Wehr!"-Dieser Spruch steht für das Eintreten und die Hilfsleistungen der Feuerwehrleute bei existenziellen Gefahren, die die Mitmenschen bedrohen. Doch das heute organisierte Feuerwehrwesen, wie wir es kennen und schätzen, existiert erst seit gut 100 Jahren. Das Feuer, eines der Urelemente, bedrohte seit der Steinzeit die Menschen, die der lodernden Kraft meist hilflos ausgeliefert waren. Vielfältig waren jedoch die Vorteile, die das Feuer bereithielt: Schutz vor Wildtieren, Wärmespendung, Garen des rohen Fleisches sowie

das Erhellen der dunklen Behausungen. Der Mensch bemühte sich über Jahrtausende um den Erhalt des einmal entfachten Feuers, denn ein erloschenes Feuer war nur unter größten Anstrengungen wieder herzustellen. Doch das Feuer hat eine verheerende und vernichtende Kehrseite, wenn es nicht mehr beherrschbar ist. Jahrhunderte lang forderten Feuersbrünste unzählige Menschenleben und vernichteten unschätzbare Werte. Bereits jungsteinzeitliche Siedlungen gingen in Flammen auf, sodass man die Feuerbekämpfung bis in diese Zeit zurückverfolgen kann. Eine der ersten nachweisbaren Brandkata-

Überfall und Plünderung eines Dorfes im Dreißigjährigen Krieg. Quelle: Radierung von J. Callot; zeitgenössische Darstellung

Strophen im Bereich des Vulkaneifelkreises war die Zerstörung des Jünkerather Römerkastells (Icorigium) in den Jahren 275/76 n. Chr. durch brandschatzende Franken. 882 und 892 zogen Normannen durch die Eifel und hinterließen abgebrannte Dörfer und Klöster. In allen kriegerischen Auseinandersetzungen gehörte das Brandschatzen zum Tagewerk einer marodierenden Soldateska. Rücksichtslos wurden ganze Flecken und Dörfer „abgefackelt", wenn Plünderungen nichts Brauchbares mehr übrig ließen und der Abmarsch bevorstand. Oft lautete dann die traurige Order der Kommandanten: „Wir setzen aufs Dach den Roten Hahn!" Die Betroffenen sahen meist der Vernichtung ihrer Habe tatenlos zu. Schritten die Verzweifelten zur Feuerabwehr, drohte harte Strafe. Die Quellen berichten von diesen Schandtaten vor allem aus der Zeit des 30-jährigen Krieges, den Eroberungszügen Ludwigs XIV. und den napoleonischen Expansionskriegen.

So kam es 1632 zum ersten Stadtkyller Stadtbrand, als das Kayl'sche Regiment mittags um ein Uhr den Flecken in Brand steckte. Mit Ausnahme von drei Häusern wurde der Ort ein Raub der Flammen. Wer seinen Hausrat retten oder die Ausbreitung des Feuers verhindern wollte, wurde mit dem Degen bedroht. Auf 29 Bogen Pergament hielt man später den Schaden fest, der sich auf 60.000 Reichstaler beziffern ließ. 1814 und 1854 wiederholten sich in Stadtkyll zwei weitere Brände, die das Städtchen komplett vernichteten. Die Reihe der Hillesheimer Feuersbrünste begann 1676, als im Haus eines Betrunkenen Feuer ausbrach und anschließend der gesamte Stadtkern eingeäschert wurde. Nur Kirche, Kloster und Randbezirke blieben verschont. 1689 steckten französische Truppen die Stadt in Brand, nachdem sie Tore und Mauern aufgesprengt hatten. Während des Spanischen Erbfolgekrieges (1701-1714) kam es hier zu einem weiteren Stadtbrand (1705), als englische Soldaten einquartiert waren. So erging es vielen Eifeler Siedlungen, die zu rauchenden Trümmerwüsten mutierten. Eine organisierte Feuerabwehr gab es noch nicht. Brandkatastrophen besaßen immer eine existenzielle Dimension. Bemerkenswert aber

Feuereimer und Leitern blieben bis in die jüngste Zeit die vorherrschendsten Löschgeräte. Miniatur von 1456

sind die Hilfsleistungen vieler Nachbardörfer. Durch Spenden der gesamten Grafschaft wurden beispielsweise die Stadtkyller vor dem Hungertod bewahrt (1632). Das Holz zum Wiederaufbau der Häuser stellten die Nachbardörfer zur Verfügung.

Natürliche Brandursachen waren relativ selten, obwohl Blitzeinschläge immer befürchtet werden mussten. Brände waren meist auf menschliches Einwirken zurückzuführen. Am häufigsten entstanden Feuerkatastrophen durch das Hantieren mit offenem Feuer. Öllämpchen, Fackeln und Kohlebecken bedeuteten seit der Antike eine latente Gefahr. Da die Behausungen seit dem Neolithikum aus Fachwerkkonstruktionen bestanden, existierte ein latentes Brandrisiko. Die größten Schwachpunkte waren die Dächer, die bis weit ins 19. Jahrhundert mit Stroh oder Schindeln gedeckt waren, da Schiefereindeckungen einen zu hohen Kostenfaktor darstellten. Insbesondere Schornsteine über offenem Feuer in den Küchen waren enorme Gefahrenpotenziale, in denen man oftmals die Hauswände mit Gebälk verzahnte. Auch mit Fett gefüllte Lichtnäpfe und Kerzen bedeuteten Gefahrenquellen. Das später aufkommende Öllicht und die Petroleumlampe dämmten die Brandgefahr keinesfalls ein. Sogar beim Dreschen oder Flachshecheln in Scheunen arbeiteten die Menschen bei Öllicht. Erlosch das Herdfeuer, holte man die neue Glut beim Nachbarn, dem Bäcker oder Schmied mit Hilfe von Glutblechen. Ein Wind-

stoß konnte zum Funkenflug führen und somit eine Katastrophe auslösen. Ebenso war das Tabakrauchen in Ställen, Scheunen und in der Nähe der Schlafstatt eine nicht zu unterschätzende Brandursache.

Die enge Bebauung der Dörfer und Flecken war maßgeblich dafür verantwortlich, dass ausgebrochenes Feuer wie beim Dominoeffekt von Strohdach zu Strohdach übersprang. Brandgassen, wie in römischer Zeit üblich, waren in Vergessenheit geraten.

Die beste Brandbekämpfung bestand natürlich darin, außer Kontrolle geratenes Feuer zu vermeiden. Schon die Feudalherren gaben Feuerverhütungsvorschriften heraus, die sich hauptsächlich auf Stroh- und Schindeldächer, offenes Licht und Feuer, Schornsteine, Tabakrauchen, Asche und Holzkohle sowie die Einrichtung und Beschaffenheit der Häuser bezogen. Für den Eifelraum bestand eine Vielzahl von Feuerverordnungen, da jeder Landesherr und die spätere preußische Regierung (ab 1816) dem Feuerschutz höchste Priorität einräumten. Inhaltlich gliedern sich die Verfügungen in folgende Bereiche: Maßnahmen zur Feuerverhütung, Feuerlöschmittel, Maßnahmen zur Löschung ausgebrochener Brände und Verfahren nach gelöschtem Feuer. Eine deutliche Sprache sprechen die Hofordnungen der Eifeler Landesherren, wenn es um Feuerverhütung in ihren Burgen und Schlössern ging. Dem offenen Licht galt wieder höchste Aufmerksamkeit, genauso wie dem lagernden Getreide auf den Speichern. Die Blankenheimer Hofordnung, die auch für die Herrschaft Jünkerath galt, sah als Anweisung für die Wächter beim Ausbruch eines Brandes ein „gewöhnlich verordnetes Zeichen" vor. Das Burgpersonal sollte mit Wassereimern versuchen, dem Brand Herr zu werden. Doch alle Vorsichtsmaßnahmen liefen ins Leere, als 1737 das gerade renovierte Schloss, wahrscheinlich durch einen Blitzstrahl, abbrannte und seither Ruine ist.

Bezüglich Blitzschlägen erließ Kurfürst Clemens Wenzelslaus von Trier eine interessante Verordnung (11. Juli 1783): „Bei der durch Naturkunde und Erfahrung

Lederne Lösch eimer von 1743 auf einem Feuerwehrkarren. Quelle: Archiv H. Pitzen

bewährte Thatsache, daß das in den erzstiftischen Kirchen übliche Glocken-Geläute während eines Gewitters eine anziehende Kraft auf die elektrische Materie ausübt und das Einschlagen des Blitzstrahls befördert, wird dergleichen Zusammenläuten der Glocken bei willkürlicher Strafe verboten, und dürfen ferner bei entstehenden Gewittern nur drei Zeichen mit einer kleinen Glocke, als Aufforderung zum Gebete gegeben werden." Bei den jährlich stattfindenden Jahr- und Herrengedingen (= Gerichtssitzungen der Feudalherren) kamen auch Verstöße gegen die Feuerordnungen zur Sprache, wobei Verstöße sanktioniert wurden. Am 27. November 1783 erschien eine aus 35 Paragrafen bestehende kurfürstliche Verordnung, von denen sich 15 Paragrafen auf Brandvorschriften bezogen. So musste bei Stall- und Scheunenbauten eine Bauzeichnung vorgelegt werden, aus der ersichtlich sein sollte, dass keine Feuergefahr drohte. Zwischen Backöfen und Scheunen

sollte ein bestimmter Abstand eingehalten werden. Als Baustoff war Stein vorgesehen; Dächer sollten möglichst mit Ziegeln eingedeckt werden. Schornsteine wurden viermal im Jahr vom Gemeindevorstand inspiziert. In Küchen und Waschküchen sollten die Böden mit Erde, Lehm, Stein oder Estrich belegt sein. Streng verboten war das Schießen bei Prozessionen, Kirmessen und Hochzeiten. Bei Schlachtungen hatte das Absengen der Schweineborsten zu unterbleiben. Beim Kochen mit Schmalz sollte man vorsichtig und behutsam sein. Falls das Schmalz Feuer fing, sollte beim Löschen kein Wasser darüber gegossen, sondern Asche in Anwendung gebracht werden. Krämer, die Pulver oder leicht Feuer fangende Waren verkauften, durften nur einen Vorrat von drei Pfund aufbewahren. Nach der Feudalzeit erneuerten die Franzosen während ihrer Besatzungs- und Verwaltungszeit (1794-1814) die Brandvorschriften. In den preußischen Verordnungen ab 1816 finden ebenfalls die alten Brandordnungen ihre Fortführung. Für den Regierungsbezirk Trier galt später die Verfügung der Königlichen Regierung vom 14. Juni 1837. Insgesamt versuchte man in 43 Paragrafen, die Feuergefahr zu minimieren. Bis weit ins 19. Jahrhundert

musste jeder Bürger einen ledernen Löscheimer bereithalten, der ein Fassungsvermögen von siebeneinhalb bis neun Liter besaß.

Alle Brandverordnungen liefen allzu oft ins Leere, weil die Menschen eigentlich den Feuersbrünsten ohnmächtig gegenüberstanden. Viel zu oft hinterließen die Brände eine rauchende Schuttwüste. Menschen verloren Hab und Gut und somit ihre Existenz im agrarisch geprägten Eifelraum. Bei existenzieller Bedrohung wenden sich die Menschen in ihrer Verzweiflung an übernatürliche Hilfe, wobei ausgewählte Heilige eine inbrünstige Verehrung erfahren. So wurde der hl. Florian zum Schutzheiligen gegen Feuer, Dürre und Hochwasser. Feuerwehrleute bezeichnen sich auch heute noch als „Floriansjünger". Wie bereits erwähnt, war bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts das Feuerwehrwesen unorganisiert, obwohl schon in römischer Zeit in Trier eine militärisch geordnete Feuerwehrgilde existiert haben soll. Schon zu damaliger Zeit waren Eimer, Äxte, Spitzhacken, Leitern und sogar Spritzen bekannt. Bis ins 19. Jahrhundert änderte sich daran wenig.

1837 wurden als Feuerwehrgerätschaften genannt: Spritze, Haubeil, Hacke, Zange, Hammer, Nägel, starkes Messer, Schraubenschlüssel, Leder, Nadeln und Werg zum Ausbessern der Schläuche; Laternen, Feuerzeug sowie eine Rolle Bindfäden. Natürlich gehörten Eimer und Leitern dazu.

Die Brandbekämpfung gehörte allgemein zur Bürgerpflicht. Jeder, auch Frauen und Kinder, hatten zu helfen; Nachbarschaftshilfe war keine leere Worthülse. Jedoch richteten Eimerketten gegen die Macht des Feuers wenig aus. Nicht selten fehlte das Löschwasser in unmittelbarer Brandnähe. Katastrophale Folgen hatten zugefrorene Brunnen, Teiche und Bäche im Winter sowie ausgetrocknete Wasserstellen im Sommer. Löschteiche dienten auch zum Wäschewaschen und als Viehtränke. Bereits im 15. Jahrhundert kamen in Nürnberg „Stockspritzen" in Mode, die, vergleichbar mit Klistierspritzen, einen gerichteten Strahl ermöglichten. Sie fassten jedoch nur zwei bis drei Liter Wasser und erreichten weder große Weiten noch Höhen. Ende des 17. Jahrhunderts verwendete man Segeltuchschläuche. Dann kam es zu einer bedeutenden Innovation: die fahrbare Spritze, die von Pferden gezogen wurde. Um die Pferdebesitzer anzuspornen, möglichst schnell am Spritzenhaus zu sein, reizten gestaffelte Prämien für das erste und zweite Pferd. 1829 konstruierten Braithwaite und Ericson in London die erste Dampfspritze, die später auch in der Eifel Anwendung fand.

Eine gewaltige Entwicklung des Feuerwehrwesens setzte mit dem Kraftwagenbau ein. Nun hatte man die Möglichkeit, eine Motor angetriebene Feuerlöschpumpe einzusetzen. Dampf- und Motorspritzen besaßen ein Pumpwerk mit hin- und hergehenden Kolben. Bald folgte der Einsatz von Hochdruckzentrifugalpumpen.

Auch die Organisation des Feuerwehrwesens war einem steten Wandel unterworfen. Am 27. November 1783 verordnete die Kurfürstliche Regierung zu Trier: „Gleich nach dem entdeckten Feuer haben sich die Ortsbeamten und Vorsteher unter schwerer Verantwortung und Bestrafung an den Ort selbst persönlich einzufinden, mit Hülf und Rath an Handen zu

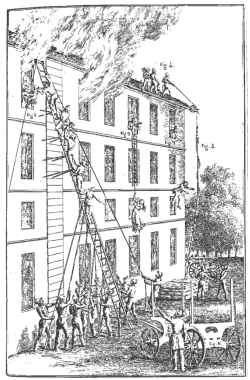

Die Hektik bei einem Brand. Ein Bild der Hilflosigkeit und Verzweiflung. Holzschnitt des „Petrarca Meisters" von 1532

gehen, Ordnung zu stellen und sich möglichstermaßen zu verwenden, womit der drohenden Gefahr auf alle Art vorgebogen werde." Zuverlässige Personen sollten im jährlichen Wechsel bestimmt werden, denen dann die Sorge um die Ordnung an der Brandstelle oblag. Hierzu heißt es im Artikel 28 der kurtrierischen Ordnung: „Weilen es öfters (...) zu geschehen pfleget, daß bey dem Brand unnötiges Ge-schrey verursacht, bey Tragung des Wassers keine Ordnung gehalten und von mancherley bei solchem Unglück gleichgültige Leute statt einer Beyhülfe nur die Zeit zum Zuschauen zugebracht werde; so haben die Obrigkeiten und Vorsteher zwar das anwesende Volck (.) zur Arbeit anzuweisen, womit sich niemand im Gehen oder Fahren selbst hindern, durch untaugliche, Personen wegzuschaffen. Doch sollte dabey jedermann glimpflich behandelt und durch allzu hartes Angehen viel weniger Schläge, niemanden vom Löschen abgeschre-cket werden."

Die Anordnungen während des Löschens waren vielfältig. Beim Überhandnehmen des Feuers „müssen alle Dachöffnungen zugemacht, die Kellerthüren mit Stein, Wasen, Schutt oder Mist belegt und alle feuerfangende Sachen auf die Seite geschafft werden (.) Liegt das Feuer noch verschlossen, ist demselben keine Luft

Rettungsaktionen mit Leitern, Stricken und Matrazen. Mitte 19. Jh. Quelle Ce'ard, De L'oranisation contre l'industrie a Geneve 1852

zu machen, sondern es auf alle mögliche Art durch Begießen mit Wasser zu ersticken (...) Nach gelöschtem Brand sollen einige Wächter angestellt werden."

Seit 1816 hatten sich durch Kooperation benachbarter Dörfer „Feuer-Löschvereine" zu gründen, die Löschgeräte anschaffen und verwenden sollten. Die Feuerordnung von 1837 verfügte die Aufstellung von Brandkorps in den Gemeinden. Jedes Korps bestand aus einer Mannschaft zur Handhabung der Löschgeräte oder aus der Feuerkompanie sowie der Ret-tungs- und Wachmannschaft. Die Feuerlöschkompanie teilte sich in einen Spritzenmeister, den Rohrführer, die Drücker und einen Leiterund Hakenmeister ein.

Nach den vielen verheerenden Bränden lösten gegen Ende des 19. Jahrhunderts die ersten „Freiwilligen Feuerwehren" die Brandkorps ab.

Vorreiter waren Stadtkyll (1876), Gillenfeld (1880) und Gerolstein (1882). Am 28. Januar 1910 gab die Gemeinde Stroheich in der Bürgermeisterei Hillesheim das „Ortsstatut betr. Feuerlöschwesen" heraus, wobei gleichzeitig eine Pflichtfeuerwehr gegründet werden sollte. Zum Dienst in der Pflichtfeuerwehr waren männliche Einwohner vom vollendeten 18. bis zum 50. Lebensjahr verpflichtet. Jedes Mitglied musste mindestens fünf Jahre eine ihm zugeteilte Führerstelle übernehmen.

Folgende Abteilungen wurden ins Leben gerufen:

„Die Ordnungsabteilung: Dieser liegt die Aufrechterhaltung der Ordnung auf dem Brandplatze und dessen Umgebung einschließlich der Absperrung ob.

Die Rettungsabteilung: Dieser liegt die Bedienung der Leitern, der Rettungs- und Schutzgeräte sowie vor allem die Rettung von Menschen, Vieh usw. ob.

Die Spritzenabteilung: Dieser liegt die Handhabung aller Feuerlöschgeräte einschließlich Spritze und des Hydrantenwagens ob. Die Wasserabteilung: Dieser liegt die Herbeischaffung des Wassers, insbesondere die Bedienung der Wasserwagen und die Bildung einer Eimerreihe ob."

Folgende Gerätschaften waren ständig bereitzuhalten: eine fahrbare Feuerspritze mit allem Zubehör; ein fahrbarer Wasserkarren, der mindestens 150 Liter fasste; mindestens 25 Feuereimer, die mit dem Namen des Sitzes der Pflichtwehr bezeichnet waren und nummeriert sein mussten; mindestens vier Feuerleitern und Brandhaken, von denen eine bzw. einer so groß sein musste, dass man damit zum Dach der höchsten Häuser des Löschbezirkes gelangen konnte; erforderliche Beile, Äxte, Fäustel, Laternen usw.; mindestens sechs Löschbesen. Nach der Verkündung des Ortsstatuts erklärten sich erst am 22. Januar 1913 in Stroheich 27 Personen bereit, eine Freiwillige Feuerwehr zu gründen. Von diesen Personen waren neun über 50 Jahre, einige sogar Ende 50 alt. Sechs Mann der jüngeren Leute waren über den Sommer hinweg ständig als Maurer oder Zimmerleute auswärtig tätig. Bei dieser Sachlage konnte sich der Gemeinderat nicht davon

Dampfspritze von 1902. Quelle: Für alle Welt, 1902

überzeugen lassen, dass die Feuerwehr in dieser Zusammensetzung einsatzfähig und ihrem Zweck entsprechend zusammengesetzt wäre. Die Ausstattungskosten von 300 bis 400 Mark sollten dann erst von der Gemeinde getragen werden, wenn durch den Beitritt jüngerer Leute der Bestand der Wehr gesichert erschien. Dieses Beispiel zeigt, dass Feuerwehren schon bei ihrer Gründung mit den Problemen zu kämpfen hatten, die auch heute wieder in Erscheinung treten. Dazu später mehr! Vor dem Ersten Weltkrieg gründete man Feuerwehrverbände. Durch den Bau von Wasserleitungen und Hydranten konnte die Wasserversorgung bei Bränden entscheidend verbessert werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann eine Neuorganisation der Wehren, wobei die Gemeinden „Freiwillige Feuerwehren" einzurichten hatten. Wo dies nicht gelang, mussten Personen zu Pflichtfeuerwehren rekrutiert werden. In Städten mit mehr als 90.000 Einwohnern stellte man Berufsfeuerwehren bereit.

Heute sind die Aufgaben der Feuerwehren vielfältiger geworden. Besonders bei Unfällen leisten sie Hilfe für die Betroffenen. Jeder Wehr kann eine Katastrophenschutzeinheit angegliedert werden, die folgende Bereiche abdecken kann: ABC-, Bergungs-, Fernmelde- sowie Lösch- und Sanitätszüge bis hin zu Spezialeinheiten wie zum Beispiel Hundesuch-trupps.

Aktuelle Probleme und Lösungsversuche

In den letzten Monaten wiesen Pressemitteilungen auf aktuelle Probleme der Feuerwehren

hin. Den Wehren fehlt es an Personal. Gründe hierfür liegen im demografischen und gesellschaftlichen Wandel. Problematisch ist der Brandschutz tagsüber, wenn Feuerwehrleute auswärts ihrem Beruf nachgehen. Um Abhilfe zu schaffen, ist an eine Verpflichtung von Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes in den örtlichen Wehren gedacht. Sogar Überlegungen einer Dienstverpflichtung aller Bewohner eines Ortes, wie sie in der Schweiz praktiziert wird, werden diskutiert. Von politischer Seite existiert ein Planentwurf zur Änderung des Brand- und Katastrophenschutzes. Künftig sollen in Ausnahmefällen bereits ausgeschiedene Wehrleute bei Einsatztauglichkeit reaktiviert werden. Auch körperlich behinderte Menschen sollen Mitglied werden dürfen. Finanzielle Anreize könnten hinzukommen - von Kostenerstattung für Kinder- und Pflegebedürftigenbetreuung bei längeren Lehrgängen bis hin zu Vergünstigungen in Schwimmbädern. In manchen Wehren sind bereits „Löschexpertinnen" integriert. Bleibt zum Schluss das Fazit: Feuerwehren waren und sind gemeinnützige Einrichtungen. Unter Einsatz des eigenen Lebens bringen sich ihre Mitglieder zum Wohl und Schutz der Mitbürger ein.

Quellenangabe:

Amtsblätter der Regierung zu Trier

Ennen H.G., Blankenheimer Hofordnungen. In: Annalen des Hist. Vereins des Niederrheins 1880, Nr. 35 Gemeindebeschlussbuch der Gemeinde Stroheich von 18461933

Meyer H., Hillesheim- die Geschichte eines Eifelstädtchens. Trier 1962

Pitzen H., Der „Rote Hahn". In: „Die Hölle schien losgelassen zu sein - Aus der Katastrophengeschichte der Eifel". Aachen 1999 Scotti J.J., Sammlung der Gesetze und Verordnungen des Kurfürstentums Trier, 1. Teil; Nr. 786;

Düsseldorf 1832

Spanier, Wir setzen aufs Dach den roten Hahn. In: Beiträge zur Heimatgeschichte des Kreises Prüm,

1930

Wagner H., Kriegszeiten, Pest und Feuersbrünste. In: Hillesheim-Reihe „Die schöne Eifel", 1973